Texte d’exposition

À partir de rencontres, de témoignages et de mythes ancestraux récolté·e·s par l’artiste Rebekka Deubner au gré de ses voyages au Japon, l’exposition tempête après tempête invite à une immersion dans tous les champs de la vie humaine et non humaine, et dans leurs interrelations. Elle est le dernier volet d’une recherche photographique débutée en 2014 sur les réminiscences de la triple catastrophe du 11 mars 2011 dans la préfecture de Fukushima, tant dans les corps que dans les paysages qui ensemble composent ce territoire abîmé.

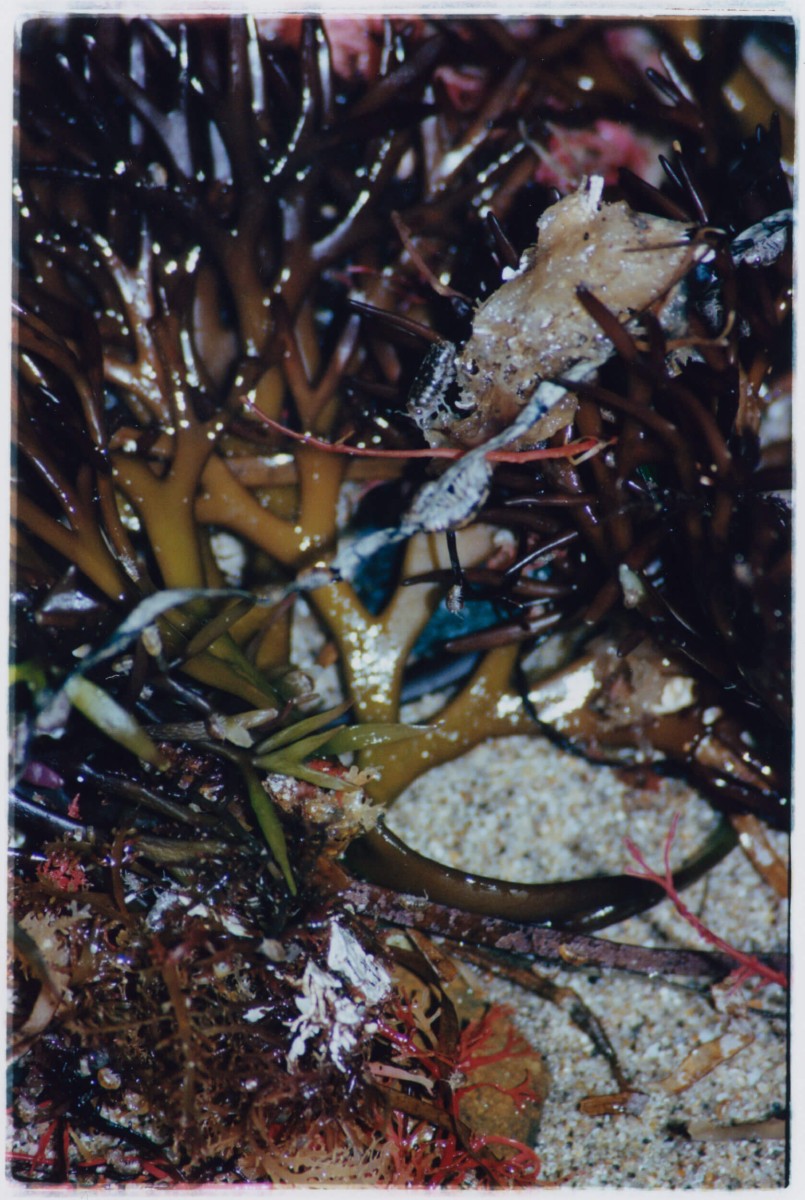

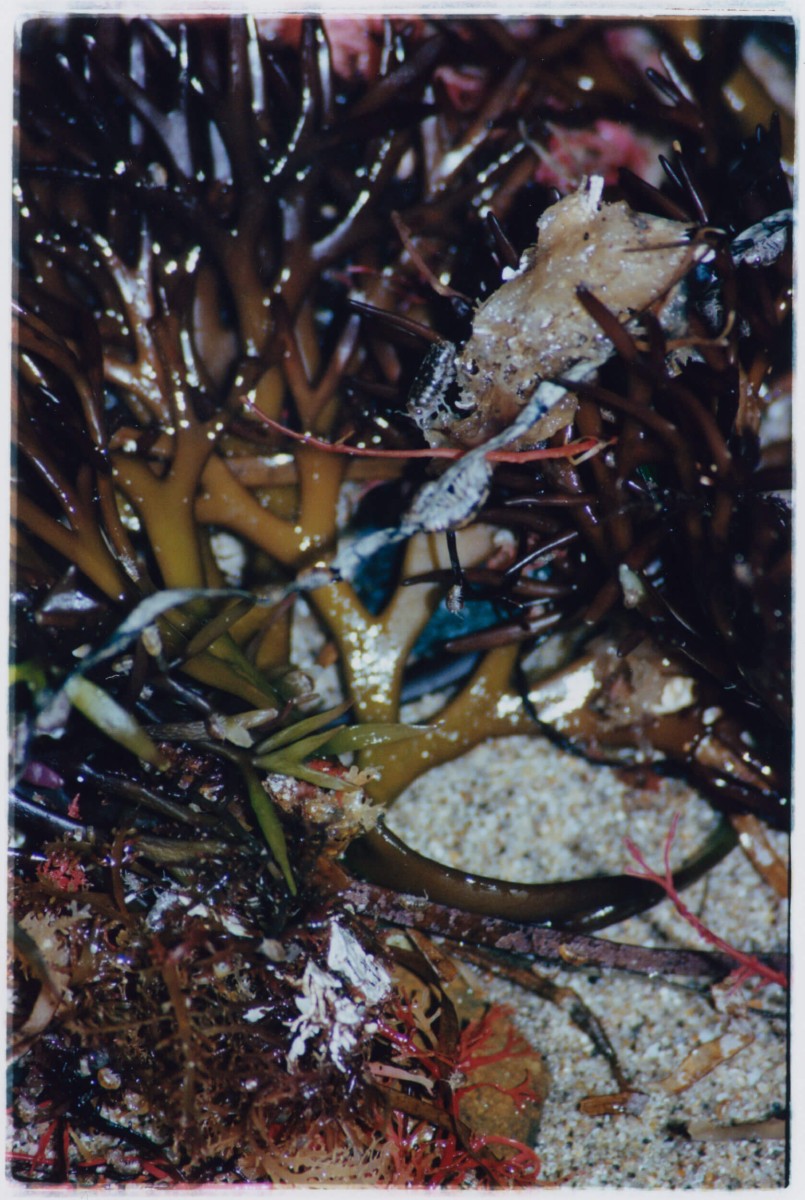

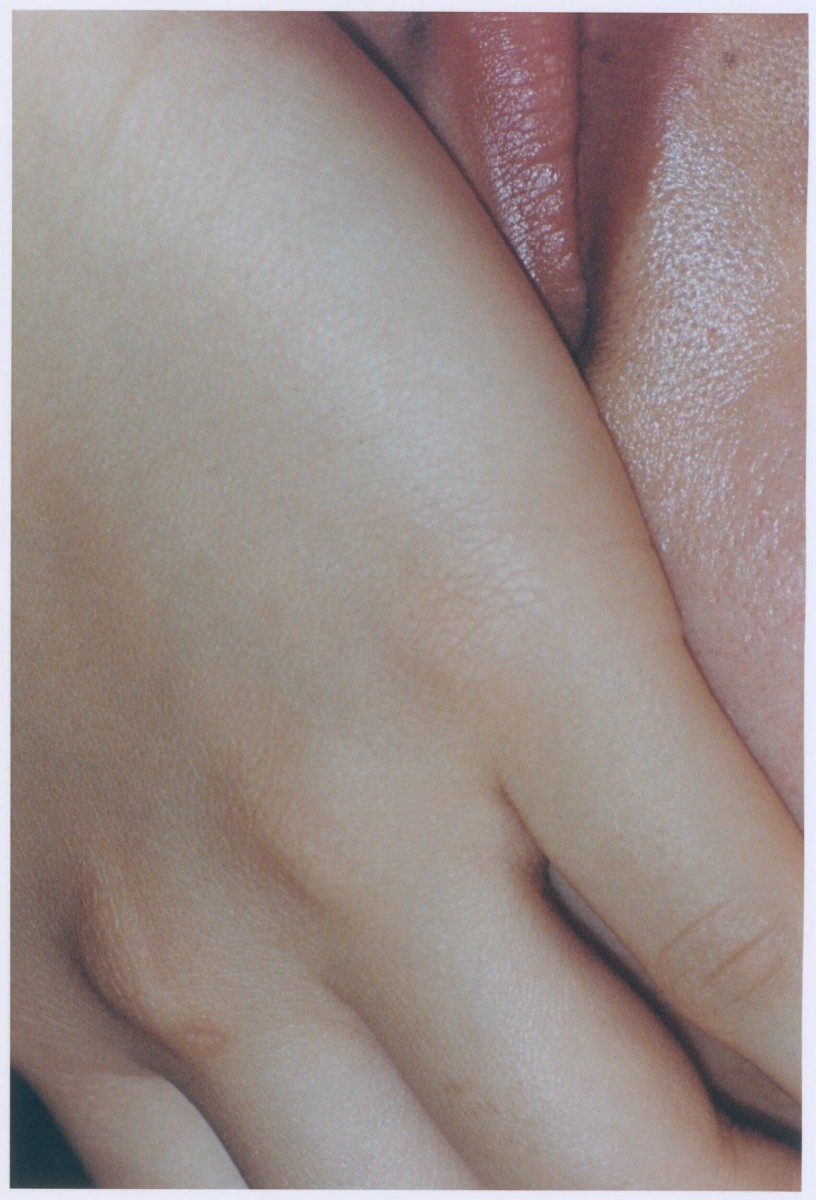

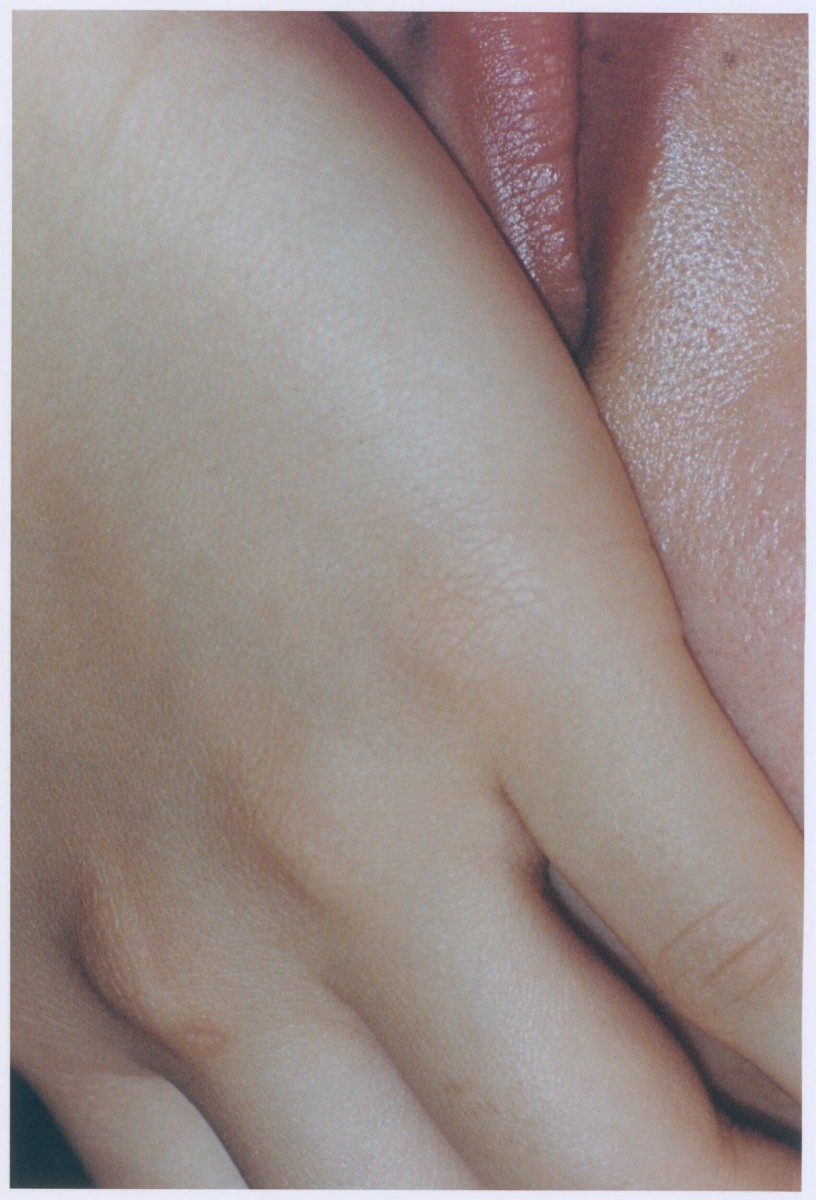

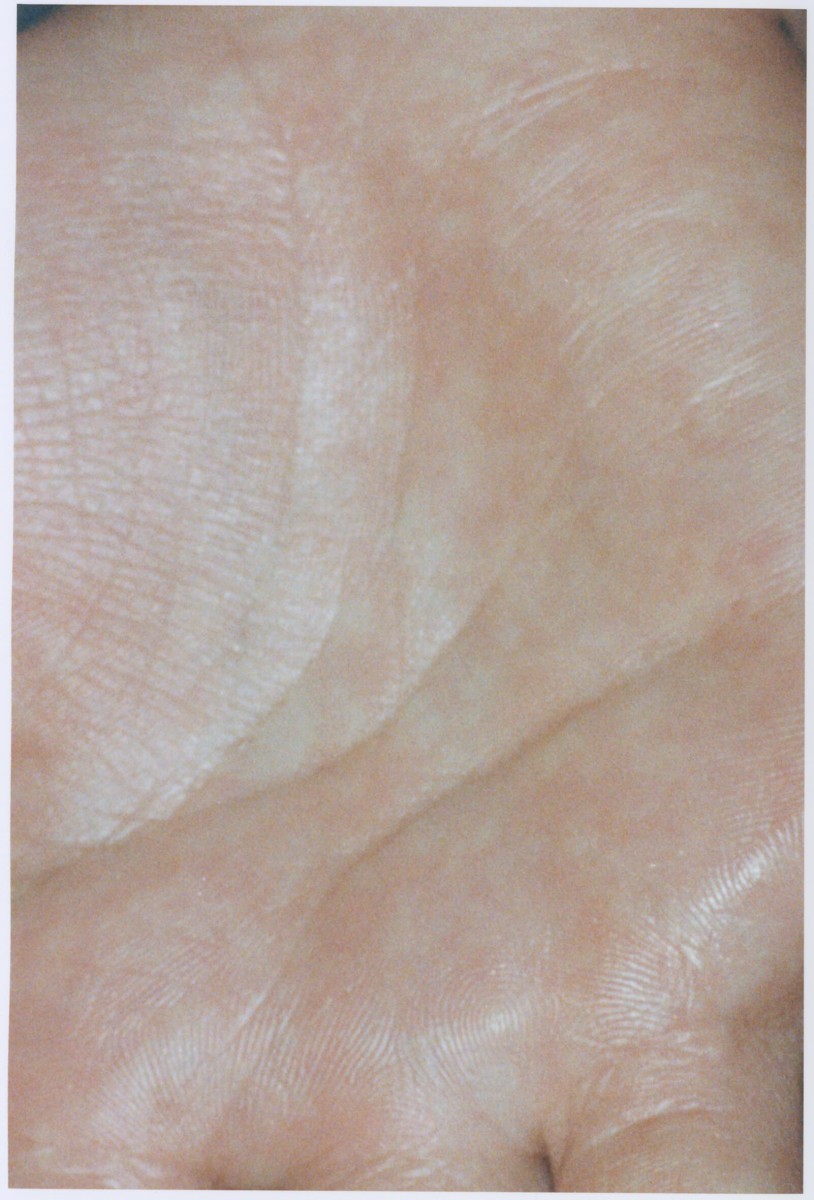

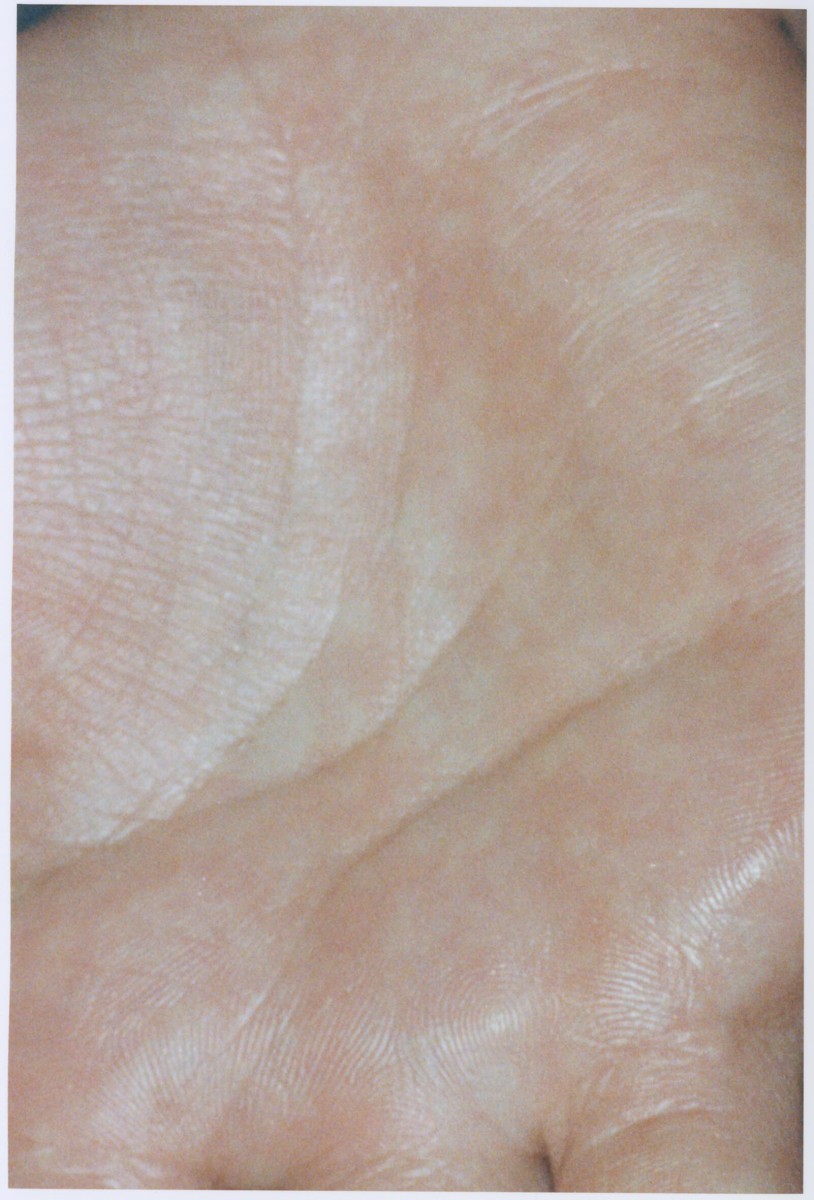

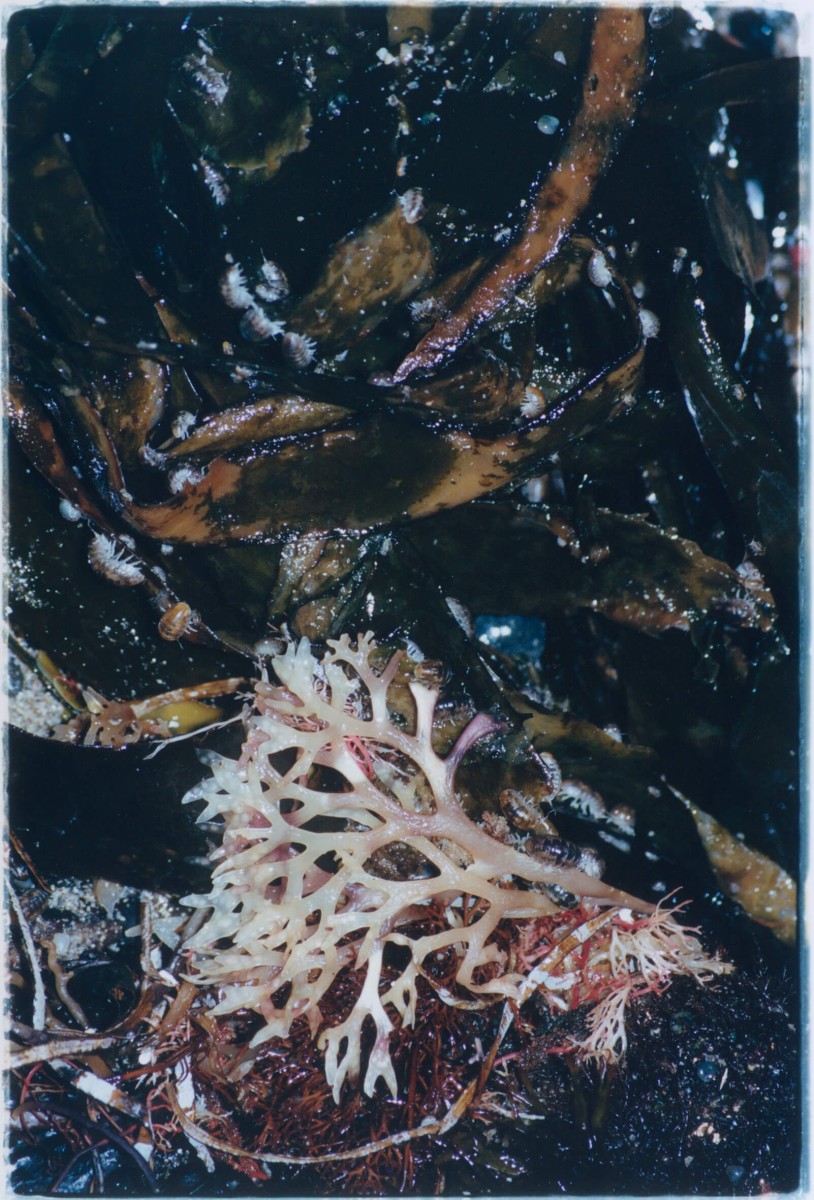

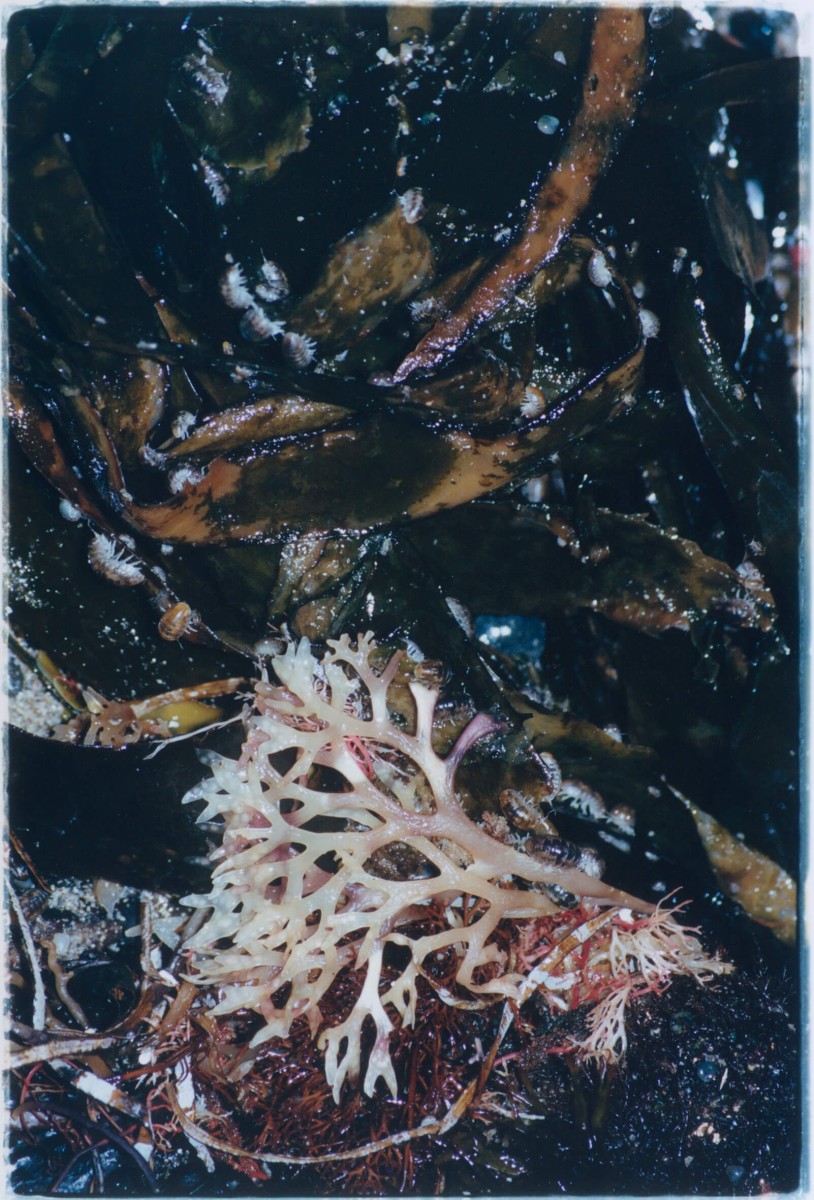

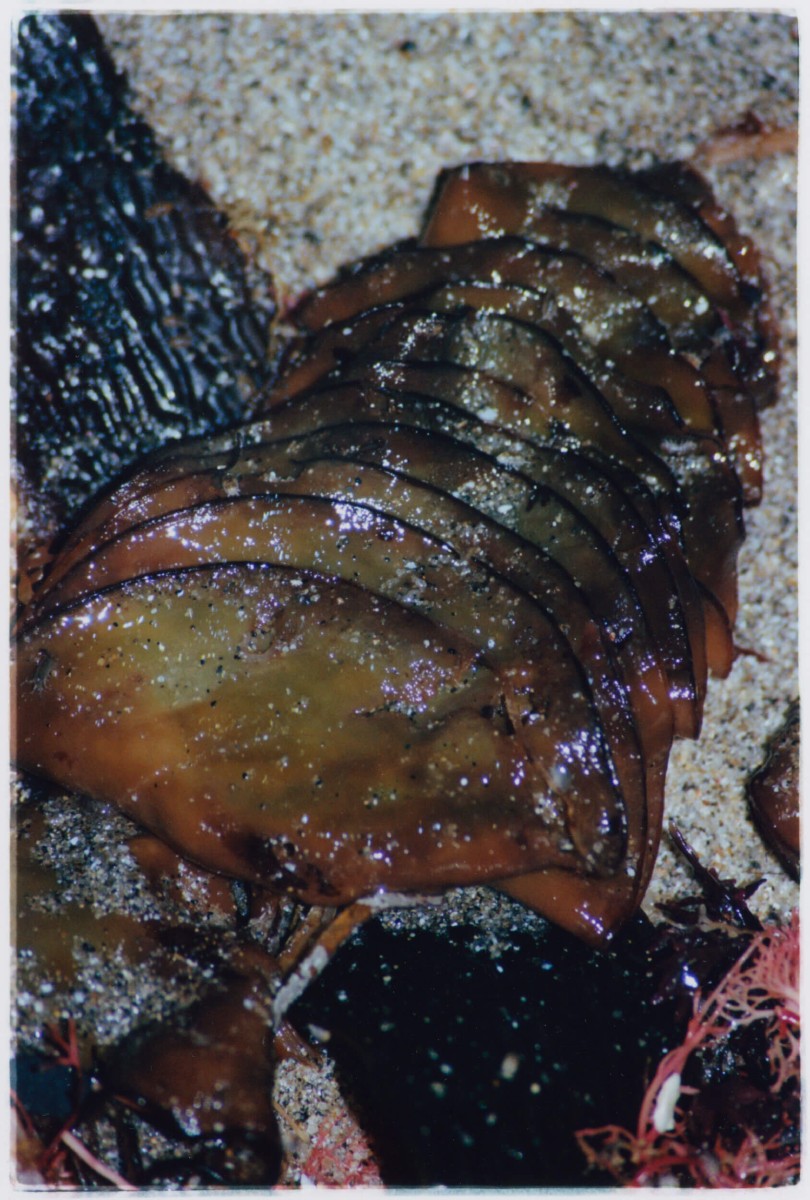

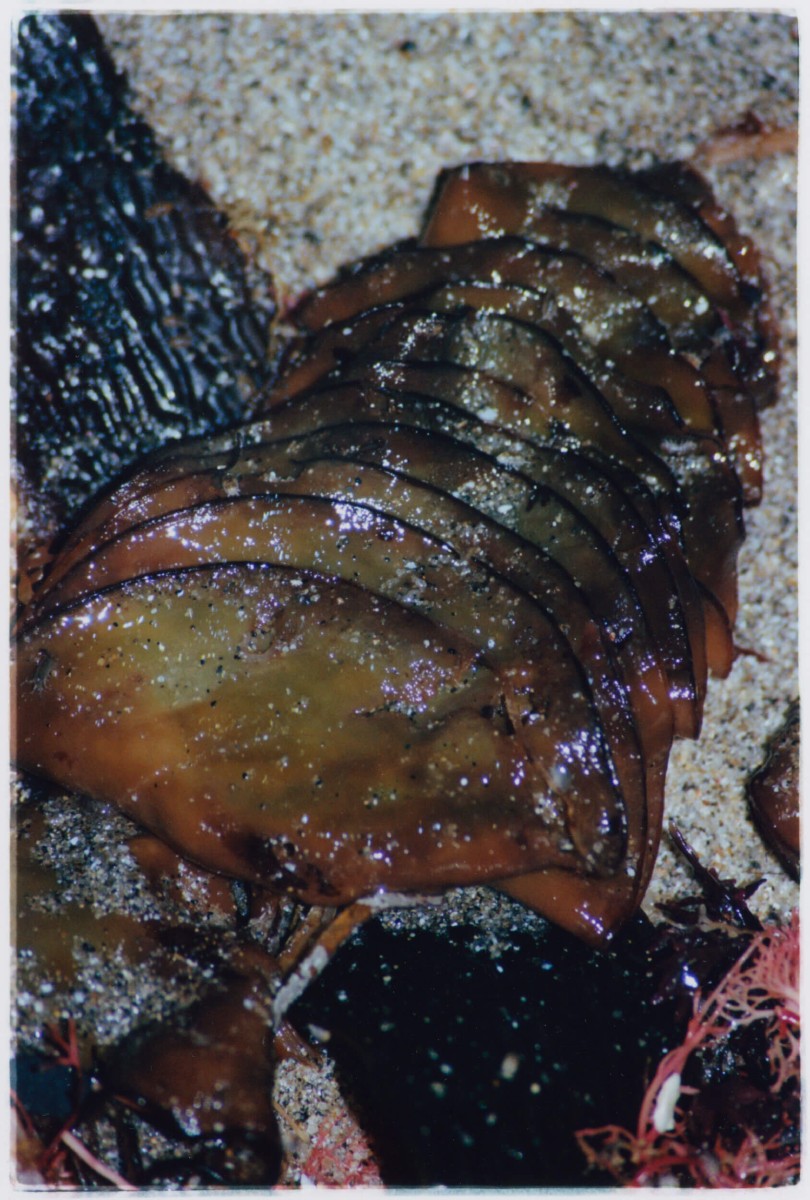

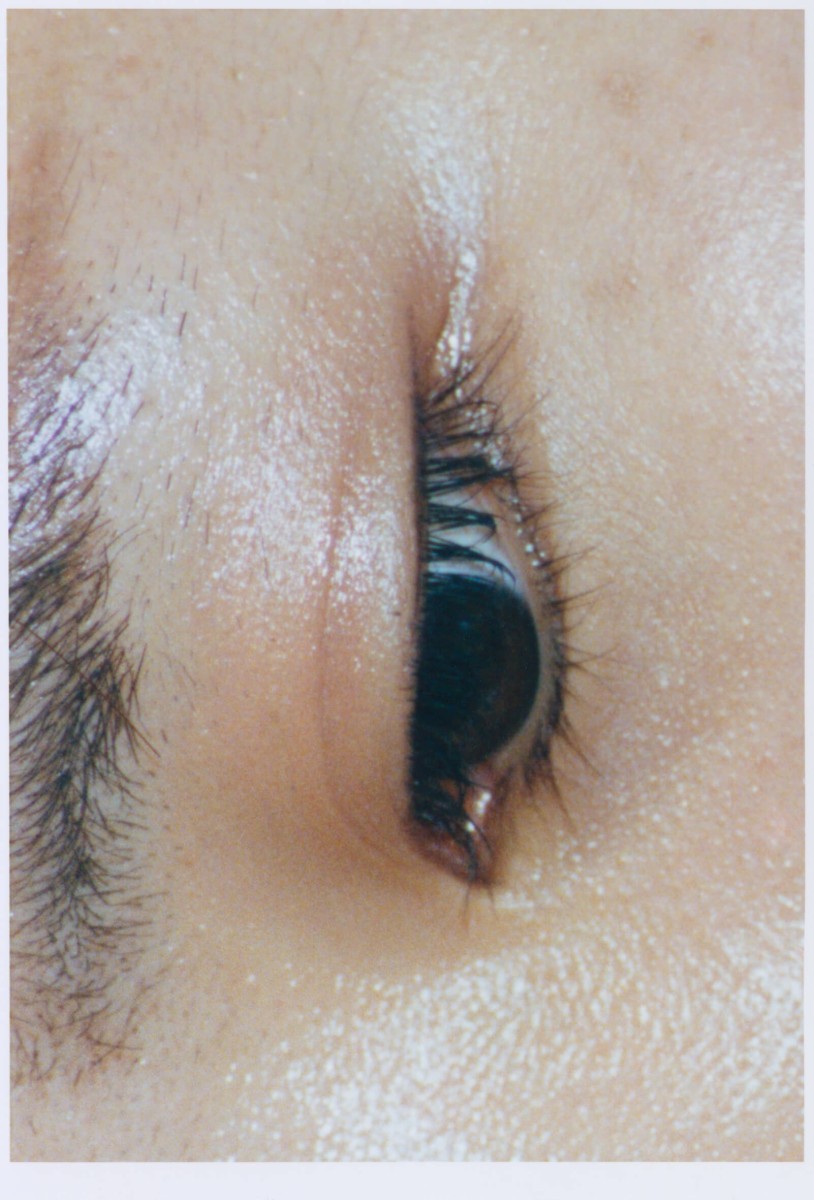

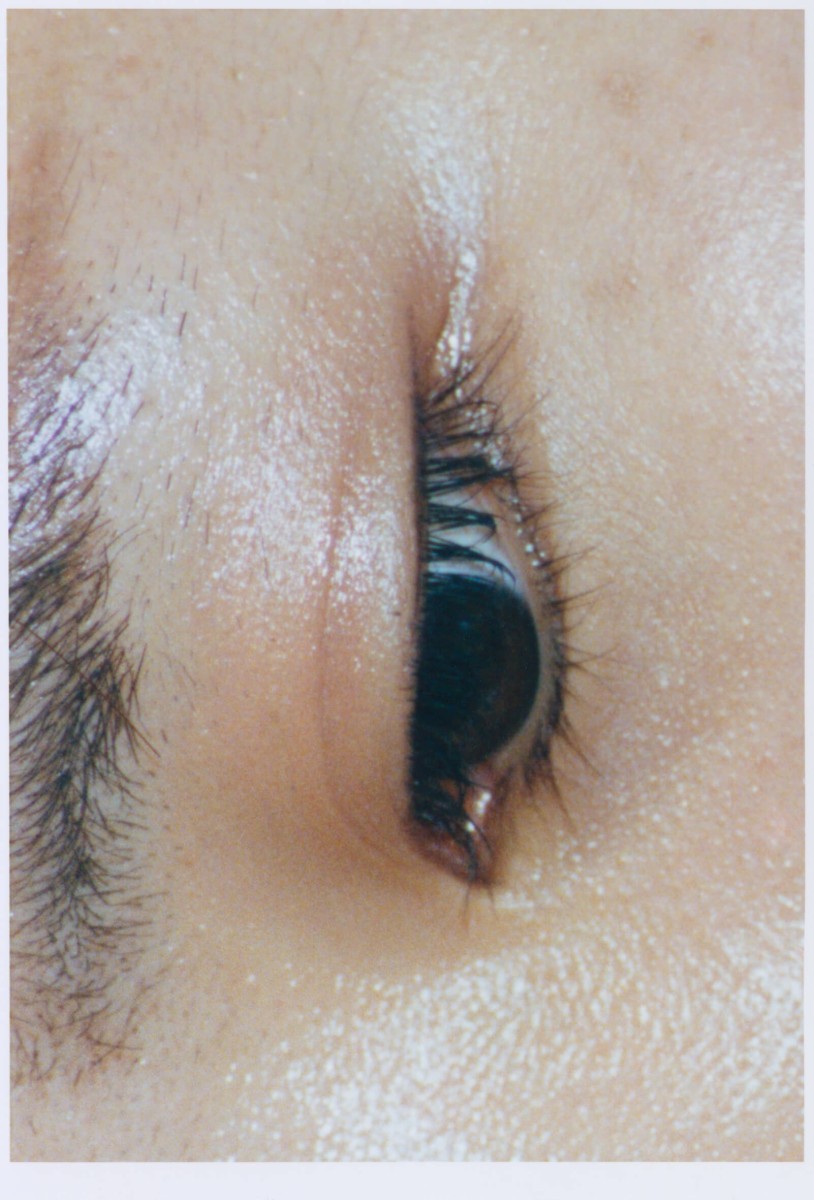

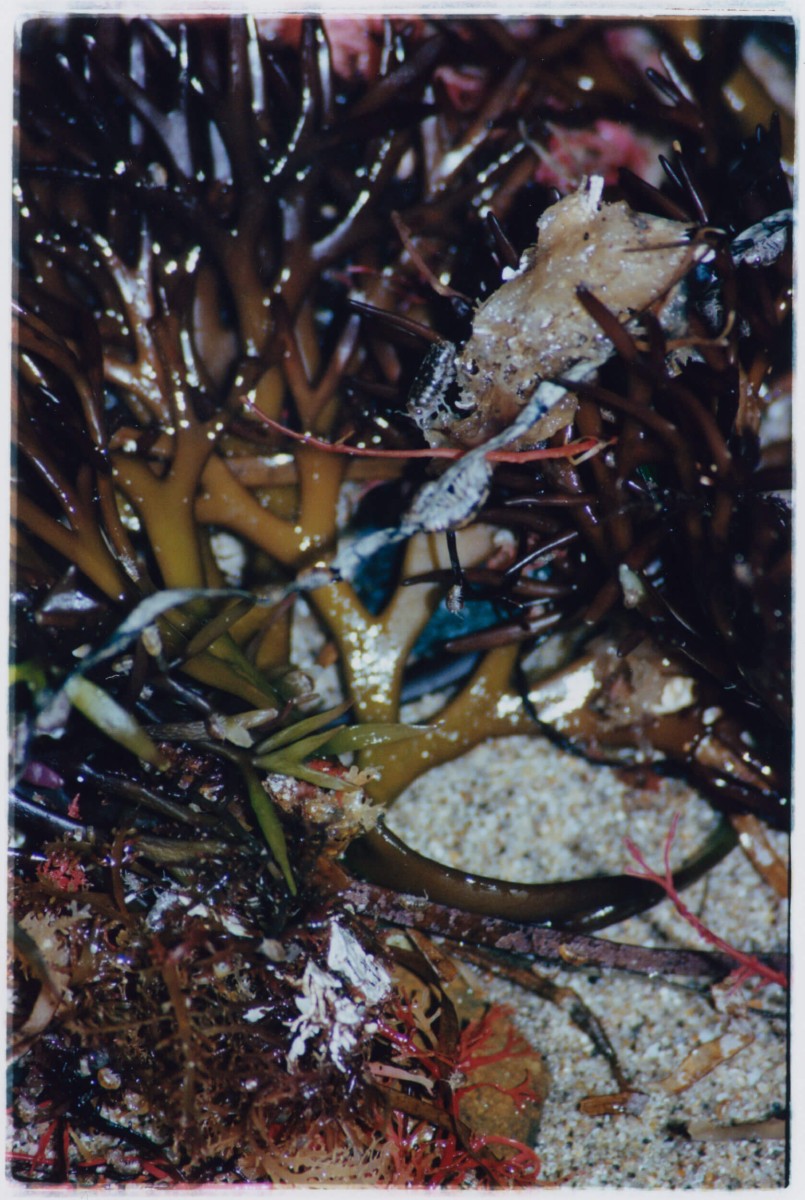

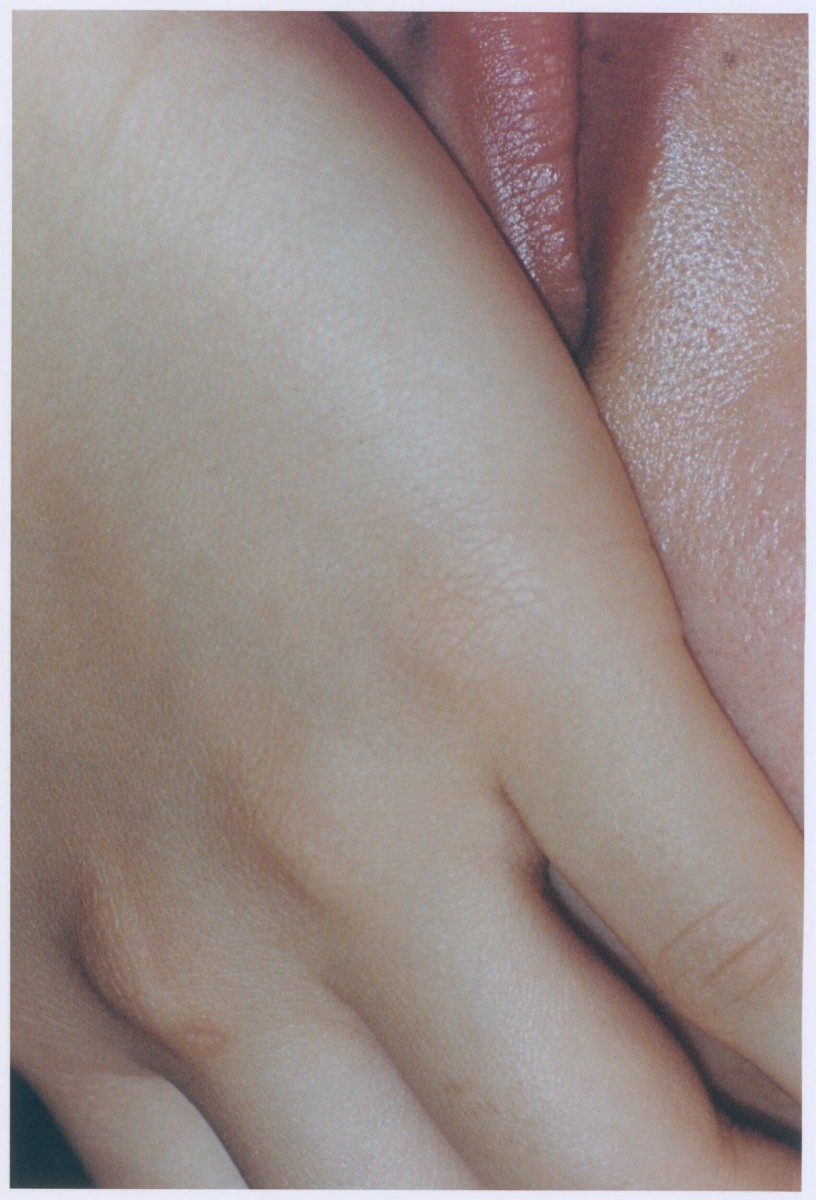

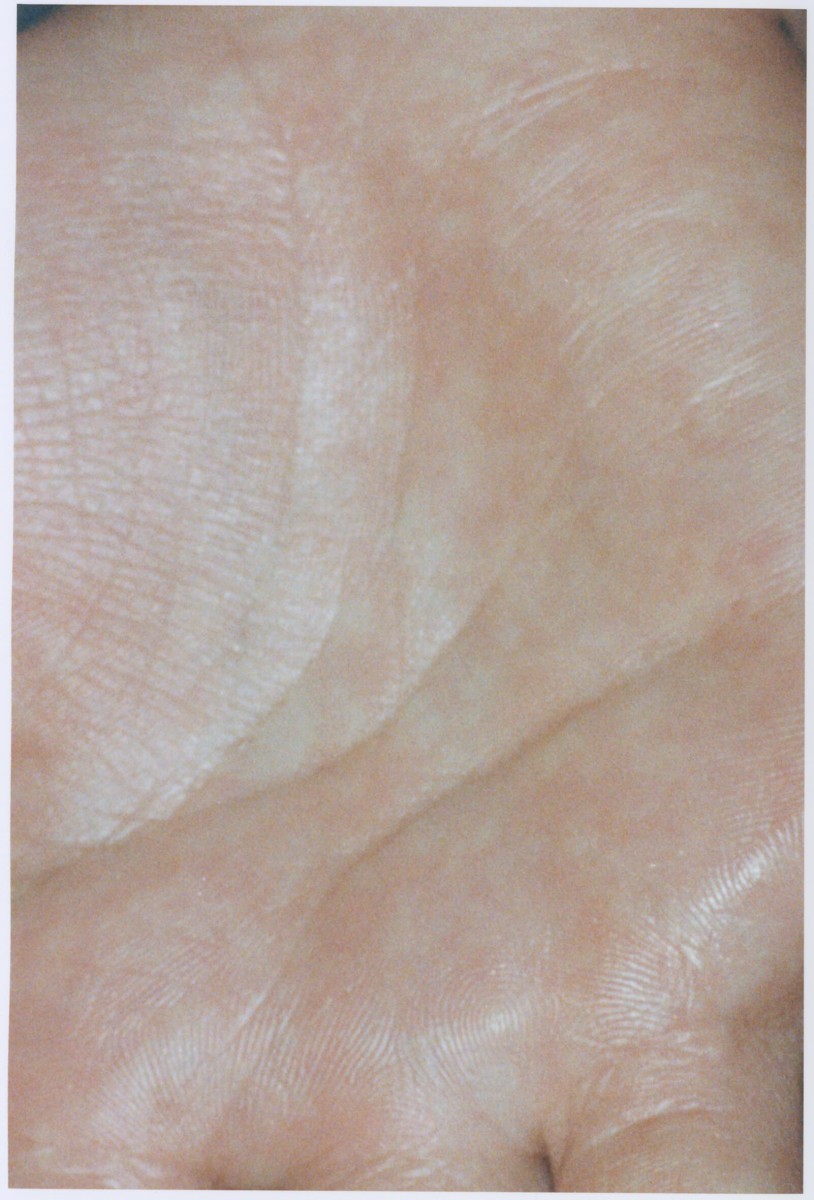

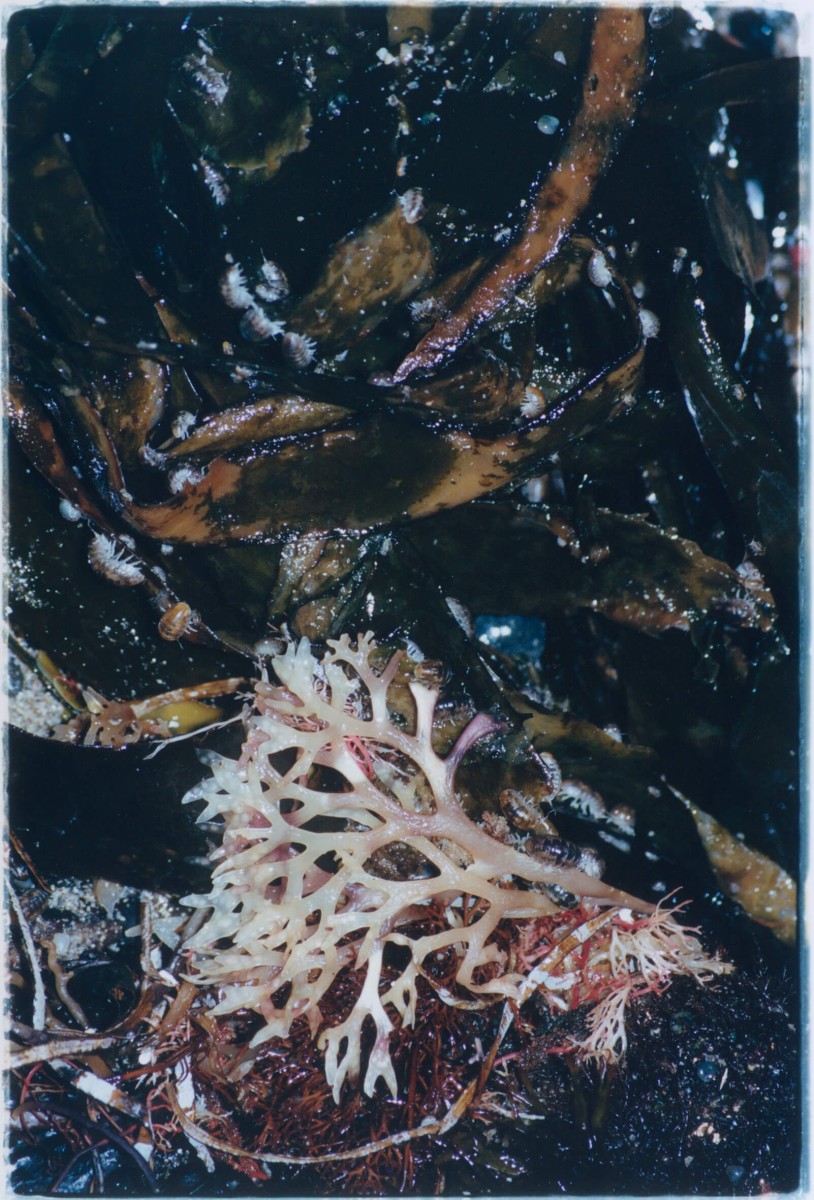

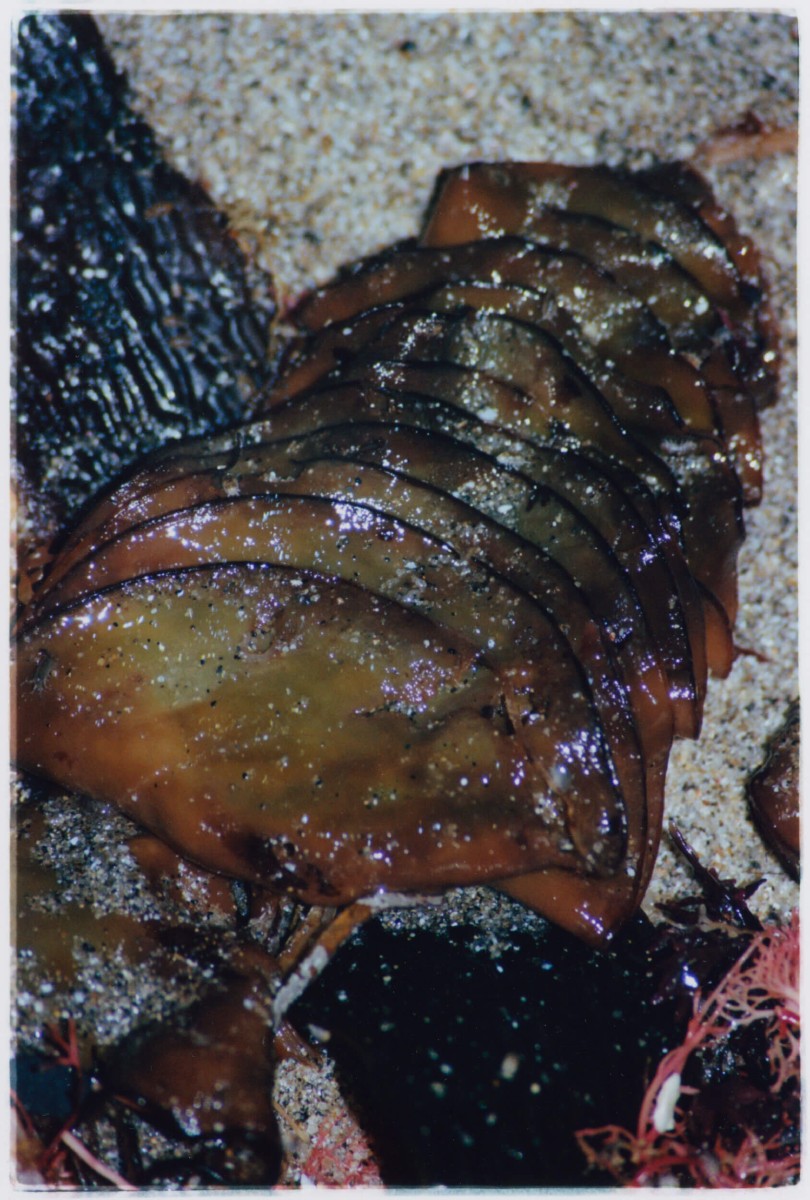

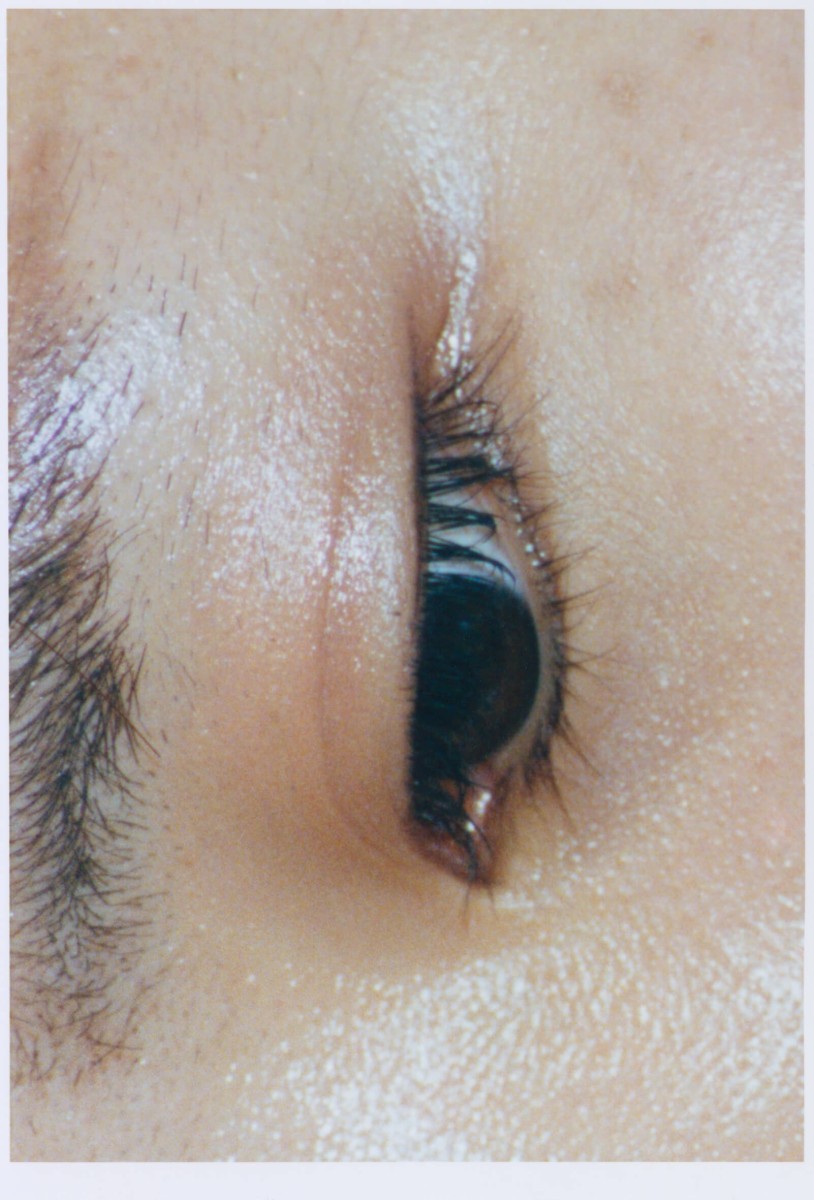

Les photographies de cette série évoquent une zone crépusculaire, par définition sombre et froide mais qui grouille de vie — à l’image de ces algues capturées de nuit au flash, abandonnées aux cloportes sur les plages de Fukushima par les habitant.e.s qui ont cessé de les ramasser pour soupçon de contamination radioactive. Il y a quelque chose d’organique dans ces algues luisant à la surface de l’image, ne laissant jamais place à l’horizon. Une impression renforcée par leur mise en regard avec des photographies de même format dont le cadrage circonscrit des morceaux de visages, de chevelures, d’oreilles ou de mains, mouillé.e.s d’humidité, de sueur, ou de larmes peut-être. Un œil ouvert, l’air pensif, semble se promener dans un ailleurs, alors qu’un autre se tient fermé — pour mieux voir le présent ou s’en échapper ? Même procédé que pour les algues venues des profondeurs de la mer, ces fragments de corps ont été capturés de façon extrêmement rapprochée à l’aide d’un téléobjectif, invitant le regard à se plonger littéralement dans les pores de ces peaux.

Dans l’exposition, la série se déroule tel un ruban d’images se succédant, prêtes à se mettre en mouvement, comme si elles étaient en cours de montage au sens cinématographique du terme. En contrepoint, une photographie, plus grande, vient rompre le rythme, rappel d’une série précédente, Des filles la mer et une grotte (2014) conçue à partir du mythe fondateur d’Amaterasu O mi kami, déesse du soleil dans le shintoïsme, cet ensemble de croyances qui soutient la présence d’une réalité abstraite, animée et divine en toute chose. L’histoire raconte qu’en réaction aux provocations de son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, Amaterasu se serait réfugiée dans une grotte plongeant l’univers dans l’obscurité et le chaos. Tirée d’un livre consacré à cette série, l’image d’une jeune femme dormant, avec en surimpression celle d’une plage, teinte en arrière-fond l’exposition de ces croyances animistes par ses jeux de textures. Elle est une sorte de corps-paysage, entre « subjectivation de l’environnement et environnementalisation du sujet ».

Une vidéo, construite de bribes d’un témoignage enregistré par l’artiste auprès d’une autre jeune femme rencontrée à Fukushima, donne voix à l’ensemble. Keiko y décrit l’« avant » et l’« après » catastrophe, « luttant mentalement » contre ce qu’elle définit comme deux réalités en elle, le souvenir d’« une vie heureuse » avant 2011, et le présent d’« une vie correcte » post-traumatique. Le récit de ses paroles entrelacées révèle la manière dont la catastrophe est entrée dans son corps, mais aussi dans celui de sa communauté pour s’y nicher, mentalement, socialement et territorialement. Ce triple péril n’est pas sans rappeler l’avertissement du philosophe Félix Guattari dès 1989 dans ses Trois écologies, soit la nécessité de penser dans nos sociétés capitalistes, la corrélation entre ce qu’il nomme l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale. Par cette articulation, il exprime le fait que « les perturbations environnementales ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur la planète et qu’il convient de faire s’étayer ces différentes écologies pour recomposer des subjectivités individuelles et collectives ». Un enchevêtrement que la catastrophe de Fukushima n’a fait que re-dévoiler, tant à l’échelle de ses causes que de ses conséquences.

De façon abstraite, tempête après tempête touche à ces différentes écologies. Pour exemple dans la vidéo, les variations de couleurs roses à l’écran semblent figurer à la fois le grain d’une peau filmée de trop près et un ciel s’embrasant à l’heure où le soleil se couche (ou se lève). Quant aux mots de Keiko, ils convoquent l’agitation à la fois intime et collective, psychologique et politique, déclenchée par la catastrophe. De même, la mise au point dans les photographies diffèrent et tournent autour de ce qu’il importe de saisir. Où faire le point ? Où mettre l’accent ? Sur un horizon bouché ou sur une algue contaminée? Sur une centrale électrique ou sur un visage ? Fatalement sur tout à la fois.

Derrière ce dispositif artistique — de la prise de vue à l’exposition de ses photographies, se joue l’enjeu de la recherche de Rebekka Deubner. Il ne s’agit pas de donner à voir le désastre dans ce qu’il a de spectaculaire, mais au contraire d'en signifier ses séquelles et ce qu’il métamorphose au plus profond des corps, qu’il soit humain, animal ou végétal. Des corps qui deviennent politiques par la manière dont ils tentent de « sortir d’une société de dépendance pour trouver des forces dans des situations d’interdépendance ». En choisissant dans ses cadrages de morceler la réalité post-Fukushima, la photographe fait bien évidemment écho à l’éparpillement de cette communauté mais aussi à la destruction des liens qui l’unissaient. Elle montre comment la catastrophe a ainsi emporté avec elle nombre de gestes quotidiens, de ceux qui relient une collectivité à son milieu de vie. Arrêter de ramasser des algues pour fertiliser les terres ou pour s’en nourrir n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres.

L’esthétique réflexive et la stratégie visuelle mises en place par l’artiste contiennent ainsi les tensions et les complexités qui caractérisent les processus de représentation, de mémoire — de guérison ? — d’une catastrophe, d’origine naturelle ou humaine. Car prendre soin des manières de raconter quels que soient les moyens que l’on s’accorde (ici fragmenter, découper, réagencer, raccommoder) apparait comme un acte de réparation dans cette exposition où s’invite une poétique éminemment politique, où s’inventent des amulettes, tempête après tempête.

— Élodie Royer

Cette exposition marque une nouvelle apparition de tempête après tempête, projet au long cours de la photographe Rebekka Deubner, débuté en 2014 au Japon. Soit une série qui persiste au fil des années, se reconfigure dans sa mise en espace comme dans sa mise en récit, à mesure de ses présentations et des caractéristiques des espaces qui l’accueillent ; et à mesure du temps.

Toutefois il s’agit bien d’une même recherche photographique, ancrée depuis presque dix ans, à l’aune d'une géographie, le littoral de la préfecture de Fukushima, et d’une date, celle de la triple catastrophe du 11 mars 2011. Dès les premières photographies prises dans ce contexte, Rebekka Deubner s’est ainsi attachée à y faire ressentir les réminiscences et les traces qu’un tel événement laisse dans un temps long, tant dans les corps que dans l’environnement. Elles sont le témoin de rencontres avec un littoral, et plus largement son écologie (au sens des interactions qui le constituent) : une mer bleue et ensoleillée photographiée lors d’un dernier voyage en 2025, des algues capturées la nuit en 2019, une falaise marine dont les creux servent d’abris à bateaux découverte en 2014. Des rencontres si clairement gravées, pour ce qu’elles ont d’intime et de collectif, alors qu’elles n’ont peut-être eu lieu qu’une seule fois, auxquelles s’ajoutent celles avec des habitant.es de la préfecture de Fukushima, aussi photographiées et enregistrées par l’artiste.

Qu’ils soient donc fragments de corps ou fragments de terre, tous ces visages sont ceux d’une même côte, dont la vie humaine et non-humaine s’est trouvée bouleversée. Dans chaque morceau de chevelures, d’oreilles ou de mains mouillées d’humidité ou de sueur appartenant à autant de destins entrecoupés, dans chaque détail d’algues laissées sur la plage par crainte de contamination, on peut lire l’histoire de cet environnement, et des liens qui l’unissent et nous y unissent.

En regard de l’installation photographique, les bribes d’une discussion avec Keiko, rencontrée à Fukushima, sont aussi diffusées dans l’exposition. La jeune femme y décrit l’avant et l’après catastrophe, « luttant mentalement » contre ce qu’elle définit comme deux réalités en elle, le souvenir d’ « une vie heureuse » avant 2011, et le présent d’ « une vie correcte » post-traumatique. À demi-mot, son récit révèle la manière dont la catastrophe est entrée dans son corps, mais aussi dans celui de sa communauté pour s’y nicher à différentes échelles : mentale, sociale et environnementale. On peut y voir une résonance avec ce que Félix Guattari formule dès 1989 dans ses Trois Écologies, à savoir la nécessité de penser dans nos sociétés capitalistes, la corrélation entre « trois registres écologiques, celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine ». Par cette articulation, le philosophe y exprimait le fait que « les perturbations environnementales ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur la planète et qu’il convient de faire s’étayer ces différentes écologies pour recomposer des subjectivités individuelles et collectives ». Un enchevêtrement que la catastrophe de Fukushima n’a fait que re-dévoiler, tant à l’échelle de ses causes que de ses conséquences. Un enchevêtrement, aussi au cœur de cette série qui, par petite touche, et par des gestes précis (cadrer, fragmenter, découper, ré-agencer), montre comment la catastrophe a pu agir comme un révélateur sur des êtres, qui tentent de réapparaitre au monde, avec grâce et lucidité. Alors que tout s’effondre ; alors que tout continue.

Dans cette même tension, entre ce qui se détruit et se construit, Rebekka Deubner a également conçu pour l’exposition une structure en bois, faisant écho aux fondations des maisons emportées par le tsunami. Elle est à la fois un espace à parcourir (un obstacle à enjamber ou à contourner) et un lieu de rencontre, où s’asseoir et prendre le temps de consulter plusieurs éditions réalisées par l’artiste, offrant encore d’autres manières de raconter et de représenter cet avant et après catastrophe.

Il n’est ainsi pas si étonnant que cette année, une séquence de cinq photographies convoquant aussi un mouvement de va-et-vient, cette fois celui des vagues, soit venue rejoindre la série. Disposées à la verticale, elles forment une sorte de contrepoint aux photographies précédentes, qui sont elles déroulées à l’horizontale tels des rubans d’images (en bas celles de 2014, au centre celles de 2019).

Comme s’il fallait marquer une pause. Comme s’il fallait ouvrir le cadre et déplacer le regard vers l’horizon, pour mieux renouveler les points de vue sur cet environnement abîmé et sur ce que le temps travaille — au-delà de la surface étincelante d’un océan redevenu, pour un moment, tempête après tempête, plus calme.

- Élodie Royer

À partir de rencontres, de témoignages et de mythes ancestraux récolté.e.s par l’artiste Rebekka Deubner au gré de ses voyages au Japon, l’exposition tempête après tempête invite à une immersion dans tous les champs de la vie humaine et non humaine, et dans leurs interrelations. Elle est le dernier volet d’une recherche photographique débutée en 2014 sur les réminiscences de la triple catastrophe du 11 mars 2011 dans la préfecture de Fukushima, tant dans les corps que dans les paysages qui ensemble composent ce territoire abîmé.

Les photographies de cette série évoquent une zone crépusculaire, par définition sombre et froide mais qui grouille de vie — à l’image de ces algues capturées de nuit au flash, abandonnées aux cloportes sur les plages de Fukushima par les habitant.e.s qui ont cessé de les ramasser pour soupçon de contamination radioactive. Il y a quelque chose d’organique dans ces algues luisant à la surface de l’image, ne laissant jamais place à l’horizon. Une impression renforcée par leur mise en regard avec des photographies de même format dont le cadrage circonscrit des morceaux de visages, de chevelures, d’oreilles ou de mains, mouillé.e.s d’humidité, de sueur, ou de larmes peut-être. Un oeil ouvert, l’air pensif, semble se promener dans un ailleurs, alors qu’un autre se tient fermé — pour mieux voir le présent ou s’en échapper? Même procédé que pour les algues venues des profondeurs de la mer, ces fragments de corps ont été capturés de façon extrêmement rapprochée à l’aide d’un téléobjectif, invitant le regard à se plonger littéralement dans les pores de ces peaux.

Dans l’exposition, la série se déroule tel un ruban d’images se succédant, prêtes à se mettre en mouvement, comme si elles étaient en cours de montage au sens cinématographique du terme. En contrepoint, une photographie, plus grande, vient rompre le rythme, rappel d’une série précédente, Des filles la mer et une grotte (2014) conçue à partir du mythe fondateur d’Amaterasu O mi kami, déesse du soleil dans le shintoïsme, cet ensemble de croyances qui soutient la présence d’une réalité abstraite, animée et divine en toute chose. L’histoire raconte qu’en réaction aux provocations de son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, Amaterasu se serait réfugiée dans une grotte plongeant l’univers dans l’obscurité et le chaos. Tirée d’un livre consacré à cette série, l’image d’une jeune femme dormant, avec en surimpression celle d’une plage, teinte en arrière-fond l’exposition de ces croyances animistes par ses jeux de textures. Elle est une sorte de corps-paysage, entre « subjectivation de l’environnement et environnementalisation du sujet ».

Une vidéo, construite de bribes d’un témoignage enregistré par l’artiste auprès d’une autre jeune femme rencontrée à Fukushima, donne voix à l’ensemble. Keiko y décrit l’« avant » et l’« après » catastrophe, « luttant mentalement » contre ce qu’elle définit comme deux réalités en elle, le souvenir d’ « une vie heureuse » avant 2011, et le présent d’ « une vie correcte » post-traumatique. Le récit de ses paroles entrelacées révèle la manière dont la catastrophe est entrée dans son corps, mais aussi dans celui de sa communauté pour s’y nicher, mentalement, socialement et territorialement. Ce triple péril n’est pas sans rappeler l’avertissement du philosophe Félix Guattari dès 1989 dans ses Trois écologies, soit la nécessité de penser dans nos sociétés capitalistes, la corrélation entre ce qu’il nomme l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale. Par cette articulation, il exprime le fait que « les perturbations environnementales ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur la planète et qu’il convient de faire s’étayer ces différentes écologies pour recomposer des subjectivités individuelles et collectives ». Un enchevêtrement que la catastrophe de Fukushima n’a fait que re-dévoiler, tant à l’échelle de ses causes que de ses conséquences. De façon abstraite, tempête après tempête touche à ces différentes écologies. Pour exemple dans la vidéo, les variations de couleurs roses à l’écran semblent figurer à la fois le grain d’une peau filmée de trop près et un ciel s’embrasant à l’heure où le soleil se couche (ou se lève). Quant aux mots de Keiko, ils convoquent l’agitation à la fois intime et collective, psychologique et politique, déclenchée par la catastrophe. De même, la mise au point dans les photographies diffèrent et tournent autour de ce qu’il importe de saisir. Où faire le point? Où mettre l’accent? Sur un horizon bouché ou sur une algue contaminée? Sur une centrale électrique ou sur un visage? Fatalement sur tout à la fois.

Derrière ce dispositif artistique — de la prise de vue à l’exposition de ses photographies, se joue l’enjeu de la recherche de Rebekka Deubner. Il ne s’agit pas de donner à voir le désastre dans ce qu’il a de spectaculaire, mais au contraire d’en signifier ses séquelles et ce qu’il métamorphose au plus profond des corps, qu’il soit humain, animal ou végétal. Des corps qui deviennent politiques par la manière dont ils tentent de « sortir d’une société de dépendance pour trouver des forces dans des situations d’interdépendance ». En choisissant dans ses cadrages de morceler la réalité post-Fukushima, la photographe fait bien évidemment écho à l’éparpillement de cette communauté mais aussi à la destruction des liens qui l’unissaient. Elle montre comment la catastrophe a ainsi emporté avec elle nombre de gestes quotidiens, de ceux qui relient une collectivité à son milieu de vie. Arrêter de ramasser des algues pour fertiliser les terres ou pour s’en nourrir n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres.

L’esthétique réflexive et la stratégie visuelle mises en place par l’artiste contiennent ainsi les tensions et les complexités qui caractérisent les processus de représentation, de mémoire — de guérison? — d’une catastrophe, d’origine naturelle ou humaine. Car prendre soin des manières de raconter quels que soient les moyens que l’on s’accorde (ici fragmenter, découper, réagencer, raccommoder) apparait comme un acte de réparation dans cette exposition où s’invite une poétique éminemment politique, où s’inventent des amulettes, tempête après tempête.

- Élodie Royer

C’est arrivé il y a huit ans, le onzième jour de mars. Il gobait des mochis devant son poste de télévision. Elle avait à faire, un article, des mots à écrire. Lui, n’était pas là. Elle sortait d’une cérémonie de diplôme. Cet autre n’a rien vu.

- La nuit, je dors les fenêtres grandes ouvertes. J’écoute le vent, les bruits de l’océan.

- À quoi rêves-tu ?

- À rien.

- Et l’avenir ?

- Je ne sais pas.

- Tu es si jeune encore.

Ce qui désormais ne fait plus l’ombre d’un doute, c’est la possibilité d’une mort subite, sans autre raison que le déchaînement des éléments.

- C’est quelque chose de spécial.

Le deuxième jour, et tous les jours suivants, et hier encore, les informations communiquent les taux de radiation. À la radio, sur les écrans, les chiffres officiels défilent en continu, comme une suite sans fin, insensée.

- Le jour d’après, j’ai vu les actualités.

- Les données, les explications, les photographies... ce n’est pas suffisant.

- Aucun signe ne peut décrire l’effroi.

Depuis, les produits de la mer affolent. Les eaux du pacifique assassinent. La nuit, des espèces sans nom surgissent des entrailles de la terre et rampent sur le sable parmi les algues malades. La peau sur les visages luit. Des paires de cils et des cheveux, longs, noirs de jais, traînent en bande sur la plage. Des corps impatients, plus ou moins nombreux selon les heures, attendent le retour à la normale le long du littoral.

- En mer, j’attrape quantité de choses. Des bars, des truites, des maquereaux. Les poissons, les vieux les mangent encore. Pas moi, je suis trop jeune pour ça.

- Ce que je préfère, ce sont les rivières, les ruisseaux, les torrents. Plus un cours d’eau est petit, plus il me plaît.

L’homme et la nature vivent séparément. La terre tremble, la mer monte, c’est dans l’ordre des choses. L’homme n’y peut rien.

-Parfois, dans la montagne, je rencontre des ours, des singes, des écu reuils. Jamais d’esprits malins. L’autre jour, j’ai croisé deux arbres jumeaux, un couple de cèdres millénaires, enlacés, comme des amants.

(…)

- Virginie Huet

témoignages croisés de Hisashi, Junka, Natsumi collectés à l'été 2019 dans la préfecture de Fukushima et de Shoko pendant un appel entre la France et le Japon à l'hiver 2023 - traduction du japonais à l'anglais réalisé par Shoko

photographies réalisées au Matsushita Park dans la préfecture de Fukushima

édition réalisée à l'occasion de l'exposition tempête après tempête avec 13 Vitrine, Friendzone à l’Édicule de la Maladière à Lausanne, printemps 2025