-

« saisons thermiques », exposition personnelle, shmorévaz, Photo Saint Germain, Paris1/17

DÉFAIRE LES CORPS

« Non le corps immobile dans ses propriétés éternelles, mais le corps dans l’histoire, aux prises avec les changements du temps, car le corps a une histoire physique, esthétique, politique, idéelle et matérielle, dont les historiens ont pris progressivement et récemment conscience. »

Michelle Perrot

Un homme en jockstrap, sandales et chemise en jean escalade la façade d’une maison. Son sexe est au contact des pierres, ventre et cuisses collées contre la paroi rugueuse ; le tendre contre le dur. J’imagine qu’un·e de ses ami·es l’attend de l’autre côté de la fenêtre, une fois qu’il aura réussi à enjamber le rebord. Je sais aussi qu’une autre personne, en contrebas, le regarde faire cette étrange ascension et le photographie. Sa nudité me surprend et pourtant elle n’est pas le centre de l’événement, ou plutôt elle n’est pas l’unique propos de l’image. Ces images ne parlent pas du corps qui s’offre au regard, mais de ce qu’il invente et permet.

Dans la série, iels sont nombreux·ses à évoluer nu·es dans ce paysage. L’un·e d’elleux fait le poirier dans un camion qui peine à contenir son long corps, s’assoit sur une voiture – on voit son cul sur le pare-brise et le paysage derrière. Il y a des couples, des embrassades, des étreintes et des moments de solitude, des clichés pris à la lisière de l’acte sexuel, des moments de joie et une forme de nostalgie aussi, puisque tout ce qui se déploie sous nos yeux a été possible mais est désormais fini. On imagine que les liens ont évolué, que certains se sont défaits même, que ce collectif après s’être réuni autour de la contraception thermique, s’est ensuite séparé. Les photographies dévoilent un temps qui semble d’abord tendre et serein. Elles ne disent pas les ruptures, les silences, la violence aussi parfois et pourtant, tout ceci est mêlé et se devine sous la surface inquiète de quelques images : une tristesse qui passe sur un visage, une silhouette dans un recoin d’ombre.

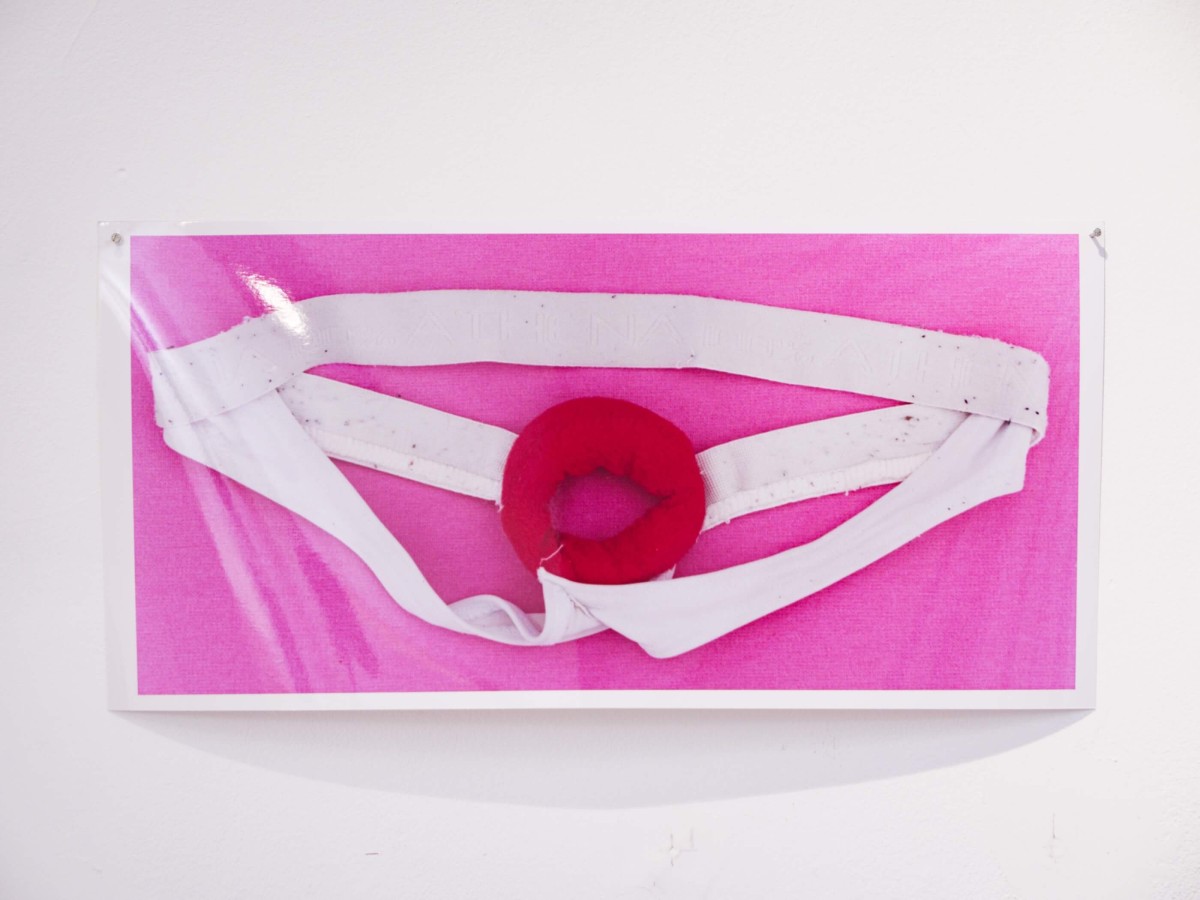

Pour cette série, la photographe Rebekka Deubner a suivi un groupe de personnes pratiquant la contraception thermique. Pour mettre en place cette méthode, il faut utiliser, voire fabriquer des sous-vêtements adaptés, ou des anneaux testiculaires. On voit certains de ces artefacts en regard des portraits : une galerie de choses encore rarement vues et documentées, des fragments d’intimité bricolés et rendus ici dans une précision typologique.

Pour l’une des photographies, une personne vêtue d’une chemise en satin mauve et soyeux a enfilé une sorte de gode en tissu blanc, dont elle tient la base. Ce postiche sert à montrer les gestes à accomplir, c’est un modèle anatomique aux allures de sextoy en chiffon. De prime abord, on ne sait pas exactement ce que l’on regarde, quel est cet objet. Notre méconnaissance raconte la longue incorporation de la différence sexuelle, cette fiction inventée par le XVIIIe siècle pour soumettre certains corps.

Dans son ouvrage La Fabrique du sexe, l’historien Thomas Laqueur rappelle que c’est à cette période que « des organes qui avaient partagé le même nom – ainsi les ovaires et les testicules – se trouvèrent désormais distingués au niveau linguistique. Des organes que l’on n’avait pas encore distingués par un nom propre – le vagin par exemple– s’en virent attribuer un », et il ajoute : « le corps des femmes en vint à supporter un nouveau poids de signification tout à fait considérable. » Parmi ce fardeau qui leur revient, les femmes doivent prendre en charge le contrôle de la fécondité et donc d’éventuels moyens de contraception.

Et c’est justement à rebours de ces injonctions que les images de Rebekka Deubner nous permettent de penser. Les corps que l’on découvre déjouent les assignations de genre, l’aventure n’est plus solitaire mais collective, la contraception et le désir se politisent. Pour un temps, les corps tels que nous les connaissons se défont et d’autres liens affleurent.

- Hélène Giannecchini

-

« The Pulse of Life, Photobook Exhibition », Daegu Photo Biennale, Daegu1/5

-

« ONE of ONE », exposition collective, Abri Mars, New-YorkONE of ONE curatée par Aaron Stern

-

« Science/Fiction — Une non-histoire des Plantes », exposition collective, Foto Arsenal, Vienne

-

« tempête après tempête », exposition personnelle, 13 Vitrine, l’Édicule de la Maladière, Lausanne1/15

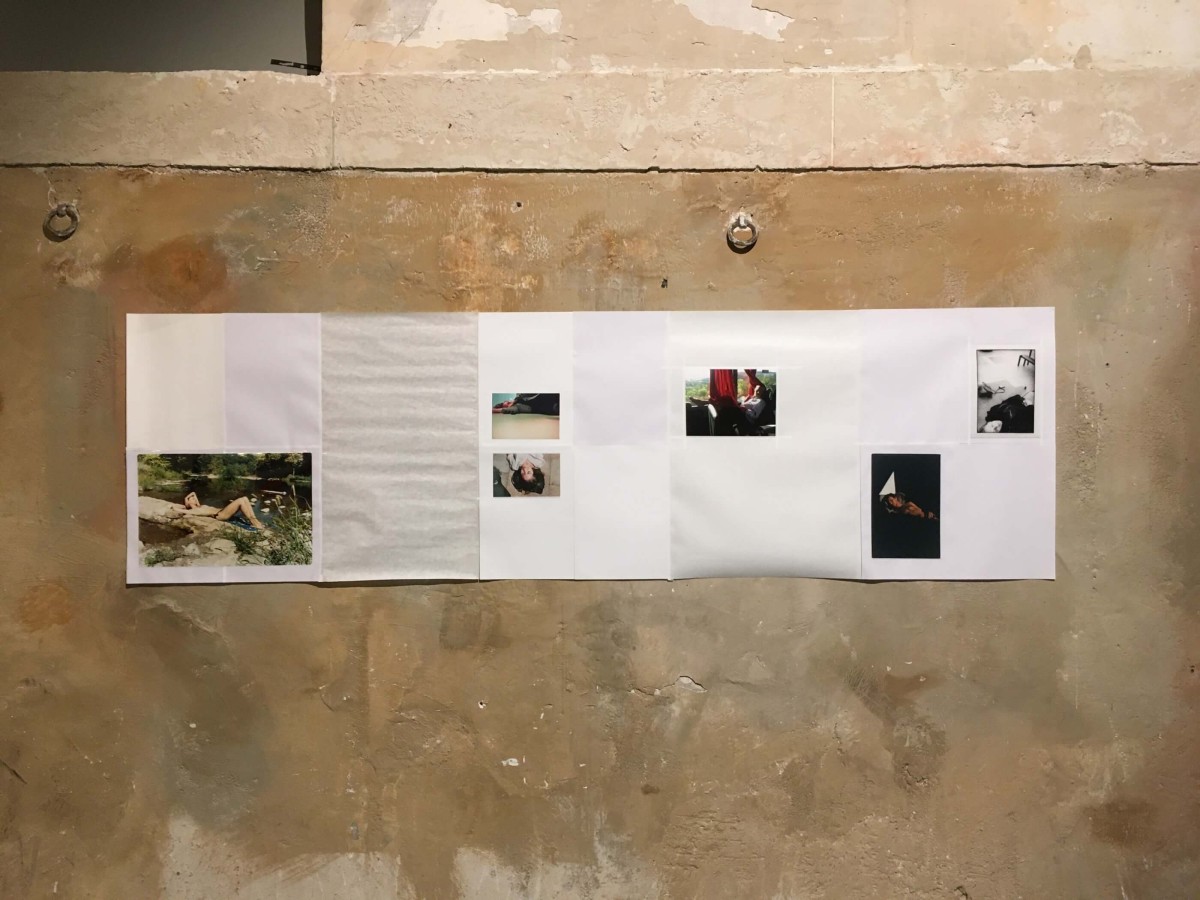

Cette exposition marque une nouvelle apparition de tempête après tempête, projet au long cours de la photographe Rebekka Deubner, débuté en 2014 au Japon. Soit une série qui persiste au fil des années, se reconfigure dans sa mise en espace comme dans sa mise en récit, à mesure de ses présentations et des caractéristiques des espaces qui l’accueillent ; et à mesure du temps.

Toutefois il s’agit bien d’une même recherche photographique, ancrée depuis presque dix ans, à l’aune d'une géographie, le littoral de la préfecture de Fukushima, et d’une date, celle de la triple catastrophe du 11 mars 2011. Dès les premières photographies prises dans ce contexte, Rebekka Deubner s’est ainsi attachée à y faire ressentir les réminiscences et les traces qu’un tel événement laisse dans un temps long, tant dans les corps que dans l’environnement. Elles sont le témoin de rencontres avec un littoral, et plus largement son écologie (au sens des interactions qui le constituent) : une mer bleue et ensoleillée photographiée lors d’un dernier voyage en 2025, des algues capturées la nuit en 2019, une falaise marine dont les creux servent d’abris à bateaux découverte en 2014. Des rencontres si clairement gravées, pour ce qu’elles ont d’intime et de collectif, alors qu’elles n’ont peut-être eu lieu qu’une seule fois, auxquelles s’ajoutent celles avec des habitant.es de la préfecture de Fukushima, aussi photographiées et enregistrées par l’artiste.

Qu’ils soient donc fragments de corps ou fragments de terre, tous ces visages sont ceux d’une même côte, dont la vie humaine et non-humaine s’est trouvée bouleversée. Dans chaque morceau de chevelures, d’oreilles ou de mains mouillées d’humidité ou de sueur appartenant à autant de destins entrecoupés, dans chaque détail d’algues laissées sur la plage par crainte de contamination, on peut lire l’histoire de cet environnement, et des liens qui l’unissent et nous y unissent.

En regard de l’installation photographique, les bribes d’une discussion avec Keiko, rencontrée à Fukushima, sont aussi diffusées dans l’exposition. La jeune femme y décrit l’avant et l’après catastrophe, « luttant mentalement » contre ce qu’elle définit comme deux réalités en elle, le souvenir d’ « une vie heureuse » avant 2011, et le présent d’ « une vie correcte » post-traumatique. À demi-mot, son récit révèle la manière dont la catastrophe est entrée dans son corps, mais aussi dans celui de sa communauté pour s’y nicher à différentes échelles : mentale, sociale et environnementale. On peut y voir une résonance avec ce que Félix Guattari formule dès 1989 dans ses Trois Écologies, à savoir la nécessité de penser dans nos sociétés capitalistes, la corrélation entre « trois registres écologiques, celui de l’environnement, celui des rapports sociaux et celui de la subjectivité humaine ». Par cette articulation, le philosophe y exprimait le fait que « les perturbations environnementales ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur la planète et qu’il convient de faire s’étayer ces différentes écologies pour recomposer des subjectivités individuelles et collectives ». Un enchevêtrement que la catastrophe de Fukushima n’a fait que re-dévoiler, tant à l’échelle de ses causes que de ses conséquences. Un enchevêtrement, aussi au cœur de cette série qui, par petite touche, et par des gestes précis (cadrer, fragmenter, découper, ré-agencer), montre comment la catastrophe a pu agir comme un révélateur sur des êtres, qui tentent de réapparaitre au monde, avec grâce et lucidité. Alors que tout s’effondre ; alors que tout continue.

Dans cette même tension, entre ce qui se détruit et se construit, Rebekka Deubner a également conçu pour l’exposition une structure en bois, faisant écho aux fondations des maisons emportées par le tsunami. Elle est à la fois un espace à parcourir (un obstacle à enjamber ou à contourner) et un lieu de rencontre, où s’asseoir et prendre le temps de consulter plusieurs éditions réalisées par l’artiste, offrant encore d’autres manières de raconter et de représenter cet avant et après catastrophe.

Il n’est ainsi pas si étonnant que cette année, une séquence de cinq photographies convoquant aussi un mouvement de va-et-vient, cette fois celui des vagues, soit venue rejoindre la série. Disposées à la verticale, elles forment une sorte de contrepoint aux photographies précédentes, qui sont elles déroulées à l’horizontale tels des rubans d’images (en bas celles de 2014, au centre celles de 2019).

Comme s’il fallait marquer une pause. Comme s’il fallait ouvrir le cadre et déplacer le regard vers l’horizon, pour mieux renouveler les points de vue sur cet environnement abîmé et sur ce que le temps travaille — au-delà de la surface étincelante d’un océan redevenu, pour un moment, tempête après tempête, plus calme.

- Élodie Royer

-

« mes allongé·e·s », festival des Inrockuptibles, le 104, Paris1/6

-

« À partir d’elle. Des artistes et leur mère », Fondation A Stichting, Bruxelles1/6

« Sans doute je serai mal, tant que je n’aurai pas écrit quelque chose à partir d’elle ». Cette phrase de Roland Barthes dans son Journal de deuil en date du 15 décembre 1978, un peu plus d’un an après la mort de sa mère, annonce l’écriture au printemps 1979 de son célèbre ouvrage La Chambre claire. Essai théorique sur la nature du médium photographique, le texte s’articule autour d’une quête : retrouver, en image, la vérité du visage aimé, celui de sa mère disparue.

La mère, dont le regard est certainement le premier miroir de soi mais aussi du monde qui nous entoure, reste l’un des motifs fondamentaux de l’histoire de l’art. Les œuvres assemblées ici, éminemment distinctes tant par les contextes dans lesquelles elles ont été conçues (sociaux, géographiques, temporels) que par les approches formelles et esthétiques qui ont guidé leur réalisation, ont toutes en commun de dépasser le seul témoignage intime. Entre critique sociale, quête de soi, conjuration ou apaisement, qu’elles incarnent la réalité de la présence ou les effets de l’absence, toutes mettent en jeu la question de la filiation et ce qu’il en reste.

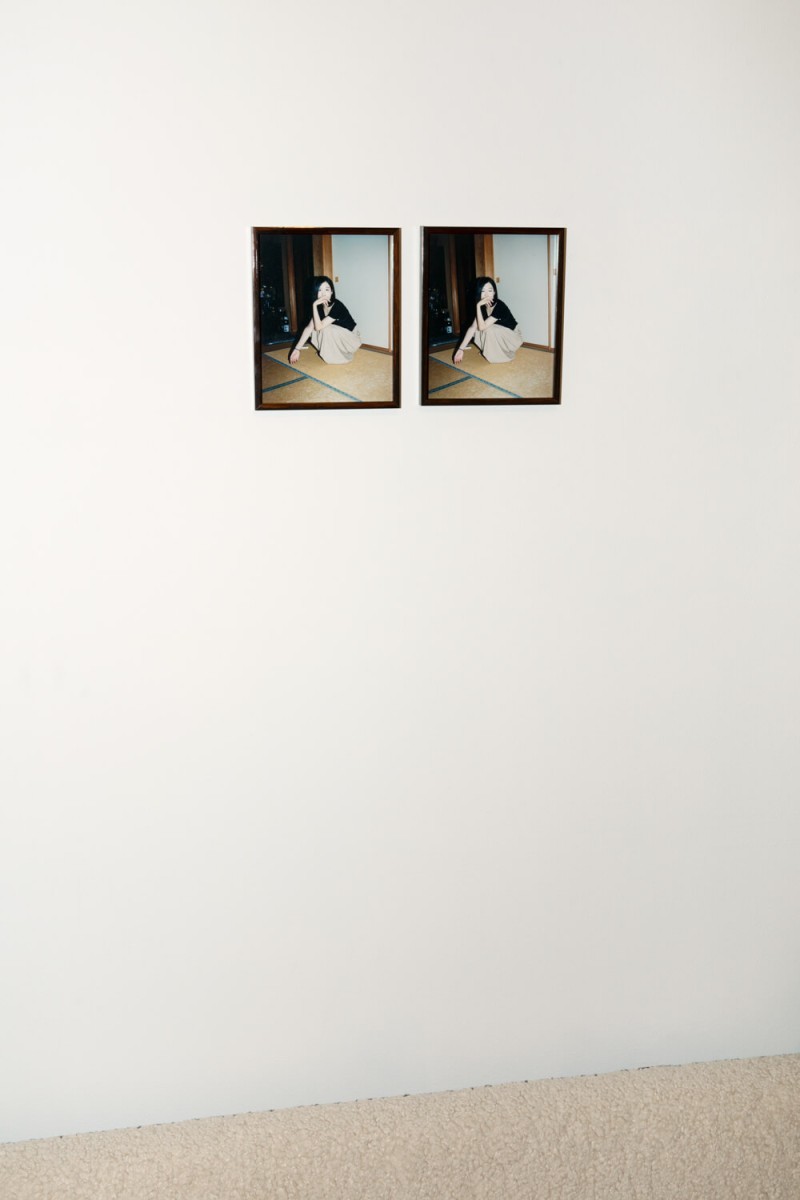

Celle que nous croyons si bien connaître n’est- elle pas toujours une énigme, une image qui requiert un acte conscient, volontaire, de mise au point – Dirk Braeckman, Hervé Guibert ? Son histoire, celle tue ou celle transmise, en héritons-nous – LaToya Ruby Frazier ? Dans ces tête- à-tête, l’implication volontaire de la mère au sein des dispositifs formels imaginés par les artistes devient souvent propice à l’humour et à l’irrévérence – Ragnar Kjartansson, Ilene Segalove, Hannah et Bernhard Blume – quand ils ne sont pas l’occasion d’interroger, défier ou repenser les règles d’un ordre social et moral pesant voire annihilant – Michel Journiac, Mark Raidpere. Enfin quand la mère tend à disparaitre – Paul Graham, Pier Paolo Pasolini – ou qu’elle n’est déjà plus, comment se construit une nouvelle image – Lebohang Kganye, Sophie Calle, Rebekka Deubner ?

De personnage, la mère devient ici figure, d’accès au monde, de jeu, d’identification, mais aussi de perte et de nostalgie : « Pour vous livrer le fond de mon émoi, l’image de ma mère» – Samuel Beckett.

– Julie Héraut , Curatrice d’A partir d’elle

Avec des œuvres de Roland Barthes, Anna & Bernhard Blume, Dirk Braeckman, Sophie Calle, Rebekka Deubner, LaToya Ruby Frazier, Paul Graham, Hervé Guibert, Michel Journiac, Lebohang Kganye, Ragnar Kjartansson, Anna Maria Maiolino, Pier Paolo Pasolini, Mark Raidpere et Ilene Segalove.

-

« Science/Fiction — Une non-histoire des Plantes », exposition collective, la Maison européenne de la photographie, Paris1/11

-

« strip », Foto Tallinn, Tallinn1/2

-

« Shoko », exposition personnelle, galerie Javault, Paris

-

« From a Common Gesture », exposition collective, 10 14 Gallery, Londres1/3

-

« strip », accrochage, Ensemble Books, Marseille1/3

-

« strip », espace Jörg Brockmann, Curiosa, Paris Photo1/4

-

« À partir d’elle. Des artistes et leur mère », Le BAL, Paris1/4

« Sans doute je serai mal, tant que je n’aurai pas écrit quelque chose à partir d’elle ». Cette phrase de Roland Barthes dans son Journal de deuil en date du 15 décembre 1978, un peu plus d’un an après la mort de sa mère, annonce l’écriture au printemps 1979 de son célèbre ouvrage La Chambre claire. Essai théorique sur la nature du médium photographique, le texte s’articule autour d’une quête : retrouver, en image, la vérité du visage aimé, celui de sa mère disparue.

La mère, dont le regard est certainement le premier miroir de soi mais aussi du monde qui nous entoure, reste l’un des motifs fondamentaux de l’histoire de l’art. Les oeuvres assemblées ici, éminemment distinctes tant par les contextes dans lesquelles elles ont été conçues (sociaux, géographiques, temporels) que par les approches formelles et esthétiques qui ont guidé leur réalisation, ont toutes en commun de dépasser le seul témoignage intime. Entre critique sociale, quête de soi, conjuration ou apaisement, qu’elles incarnent la réalité de la présence ou les effets de l’absence, toutes mettent en jeu la question de la filiation et ce qu’il en reste.

Celle que nous croyons si bien connaître n’est-elle pas toujours une énigme, une image qui requiert un acte conscient, volontaire, de mise au point – Asareh Akasheh, Gao Shan, Dirk Braeckman, Hervé Guibert ? Son histoire, celle tue ou celle transmise, en héritons-nous – Anri Sala, LaToya Ruby Frazier, Michele Zaza, Karen Knorr ? Quand un éloignement physique s’impose, comment combler la distance – Mona Hatoum, Chantal Akerman ? Dans ces tête-à-tête, l’implication volontaire de la mère au sein des dispositifs formels imaginés par les artistes devient souvent propice à l’humour et à l’irrévérence – Ragnar Kjartansson, Ilene Segalove, Hannah et Bernhard Blume – quand ils ne sont pas l’occasion d’interroger, défier ou repenser les règles d’un ordre social et moral pesant voire annihilant – Michel Journiac, Christian Boltanski, Mark Raidpere. Enfin quand la mère tend à disparaitre – Jochen Gerz, Paul Graham, Pier Paolo Pasolini – ou qu’elle n’est déjà plus, comment se construit une nouvelle image – Lebohang Kganye, Sophie Calle, Rebekka Deubner, Ishiuchi Miyako, Hélène Delprat ?

De personnage, la mère devient ici figure, d’accès au monde, de jeu, d’identification, mais aussi de perte et de nostalgie : « Pour vous livrer le fond de mon émoi, l’image de ma mère » – Samuel Beckett.

– Julie Héraut

-

« tempête après tempête », exposition personnelle, espace Jörg Brockmann, Genève1/7

À partir de rencontres, de témoignages et de mythes ancestraux récolté.e.s par l’artiste Rebekka Deubner au gré de ses voyages au Japon, l’exposition tempête après tempête invite à une immersion dans tous les champs de la vie humaine et non humaine, et dans leurs interrelations. Elle est le dernier volet d’une recherche photographique débutée en 2014 sur les réminiscences de la triple catastrophe du 11 mars 2011 dans la préfecture de Fukushima, tant dans les corps que dans les paysages qui ensemble composent ce territoire abîmé.

Les photographies de cette série évoquent une zone crépusculaire, par définition sombre et froide mais qui grouille de vie — à l’image de ces algues capturées de nuit au flash, abandonnées aux cloportes sur les plages de Fukushima par les habitant.e.s qui ont cessé de les ramasser pour soupçon de contamination radioactive. Il y a quelque chose d’organique dans ces algues luisant à la surface de l’image, ne laissant jamais place à l’horizon. Une impression renforcée par leur mise en regard avec des photographies de même format dont le cadrage circonscrit des morceaux de visages, de chevelures, d’oreilles ou de mains, mouillé.e.s d’humidité, de sueur, ou de larmes peut-être. Un oeil ouvert, l’air pensif, semble se promener dans un ailleurs, alors qu’un autre se tient fermé — pour mieux voir le présent ou s’en échapper? Même procédé que pour les algues venues des profondeurs de la mer, ces fragments de corps ont été capturés de façon extrêmement rapprochée à l’aide d’un téléobjectif, invitant le regard à se plonger littéralement dans les pores de ces peaux.

Dans l’exposition, la série se déroule tel un ruban d’images se succédant, prêtes à se mettre en mouvement, comme si elles étaient en cours de montage au sens cinématographique du terme. En contrepoint, une photographie, plus grande, vient rompre le rythme, rappel d’une série précédente, Des filles la mer et une grotte (2014) conçue à partir du mythe fondateur d’Amaterasu O mi kami, déesse du soleil dans le shintoïsme, cet ensemble de croyances qui soutient la présence d’une réalité abstraite, animée et divine en toute chose. L’histoire raconte qu’en réaction aux provocations de son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, Amaterasu se serait réfugiée dans une grotte plongeant l’univers dans l’obscurité et le chaos. Tirée d’un livre consacré à cette série, l’image d’une jeune femme dormant, avec en surimpression celle d’une plage, teinte en arrière-fond l’exposition de ces croyances animistes par ses jeux de textures. Elle est une sorte de corps-paysage, entre « subjectivation de l’environnement et environnementalisation du sujet ».

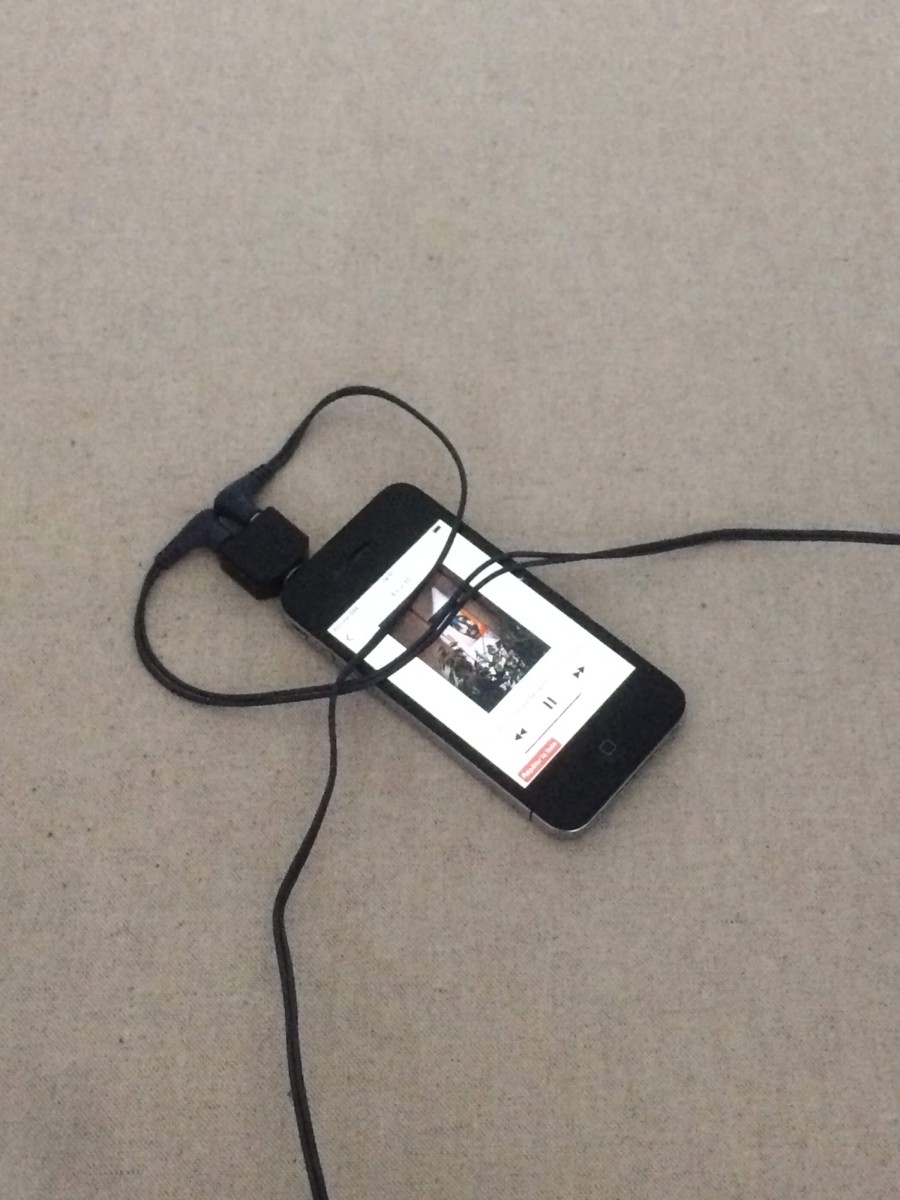

Une vidéo, construite de bribes d’un témoignage enregistré par l’artiste auprès d’une autre jeune femme rencontrée à Fukushima, donne voix à l’ensemble. Keiko y décrit l’« avant » et l’« après » catastrophe, « luttant mentalement » contre ce qu’elle définit comme deux réalités en elle, le souvenir d’ « une vie heureuse » avant 2011, et le présent d’ « une vie correcte » post-traumatique. Le récit de ses paroles entrelacées révèle la manière dont la catastrophe est entrée dans son corps, mais aussi dans celui de sa communauté pour s’y nicher, mentalement, socialement et territorialement. Ce triple péril n’est pas sans rappeler l’avertissement du philosophe Félix Guattari dès 1989 dans ses Trois écologies, soit la nécessité de penser dans nos sociétés capitalistes, la corrélation entre ce qu’il nomme l’écologie mentale, l’écologie sociale et l’écologie environnementale. Par cette articulation, il exprime le fait que « les perturbations environnementales ne sont que la partie visible d’un mal plus profond et plus considérable, relatif aux façons de vivre et d’être en société sur la planète et qu’il convient de faire s’étayer ces différentes écologies pour recomposer des subjectivités individuelles et collectives ». Un enchevêtrement que la catastrophe de Fukushima n’a fait que re-dévoiler, tant à l’échelle de ses causes que de ses conséquences. De façon abstraite, tempête après tempête touche à ces différentes écologies. Pour exemple dans la vidéo, les variations de couleurs roses à l’écran semblent figurer à la fois le grain d’une peau filmée de trop près et un ciel s’embrasant à l’heure où le soleil se couche (ou se lève). Quant aux mots de Keiko, ils convoquent l’agitation à la fois intime et collective, psychologique et politique, déclenchée par la catastrophe. De même, la mise au point dans les photographies diffèrent et tournent autour de ce qu’il importe de saisir. Où faire le point? Où mettre l’accent? Sur un horizon bouché ou sur une algue contaminée? Sur une centrale électrique ou sur un visage? Fatalement sur tout à la fois.

Derrière ce dispositif artistique — de la prise de vue à l’exposition de ses photographies, se joue l’enjeu de la recherche de Rebekka Deubner. Il ne s’agit pas de donner à voir le désastre dans ce qu’il a de spectaculaire, mais au contraire d’en signifier ses séquelles et ce qu’il métamorphose au plus profond des corps, qu’il soit humain, animal ou végétal. Des corps qui deviennent politiques par la manière dont ils tentent de « sortir d’une société de dépendance pour trouver des forces dans des situations d’interdépendance ». En choisissant dans ses cadrages de morceler la réalité post-Fukushima, la photographe fait bien évidemment écho à l’éparpillement de cette communauté mais aussi à la destruction des liens qui l’unissaient. Elle montre comment la catastrophe a ainsi emporté avec elle nombre de gestes quotidiens, de ceux qui relient une collectivité à son milieu de vie. Arrêter de ramasser des algues pour fertiliser les terres ou pour s’en nourrir n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres.

L’esthétique réflexive et la stratégie visuelle mises en place par l’artiste contiennent ainsi les tensions et les complexités qui caractérisent les processus de représentation, de mémoire — de guérison? — d’une catastrophe, d’origine naturelle ou humaine. Car prendre soin des manières de raconter quels que soient les moyens que l’on s’accorde (ici fragmenter, découper, réagencer, raccommoder) apparait comme un acte de réparation dans cette exposition où s’invite une poétique éminemment politique, où s’inventent des amulettes, tempête après tempête.

- Élodie Royer

-

« Chaleur humaine », Vanités, gratuité, sublimation, Triennale Art & Industrie, LAAC, Dunkerque

-

« Désirés », exposition collective, 110 Galerie, Paris

-

« Chlorophyles », exposition collective, Chapelle XIV, Paris1/3

-

« Natsumi », exposition collective, Delpire&co, Paris1/6

-

« Les images perdues », déambulation libre des photographies conçue par Gaël Mamine et Olivier Saillard, Arles1/5

-

« les morves d’azur », exposition personnelle, Progress Gallery, Paris1/12les morves d’azur Progress Gallery, Paris, 2021

Texte de Marion Delage de Luget – Collaborations avec Tristan Calvignac et Clara Gorse – Avec le soutien du Cnap

Rebekka Deubner est à sa manière une diariste. Sa pratique s’inscrit dans la continuité de ce pan de l’histoire de la photographie qui, depuis le début des années 1980, revendique une approche associant le banal, le micro-événement – ce presque rien à la base de nos existences –, et l’écriture de soi. Elle nous livre des photographies s’en tenant au plus près de son vécu, groupements d’images généralement conçues, présentées sous forme sérielle, laquelle laisse poindre entre elles le sentiment d’un continuum temporel et narratif. Des clichés qui font séquence. Récit-en-images d’ailleurs fréquemment compilés en publications et qui, selon les éditions ou les expositions, se trouvent encore parfois complétés par des objets – matière collectée évoquant paysages et espaces domestiques –, mais aussi par du texte ou un accompagnement sonore convoquant le cinématographique. Bien qu’innervée par la manifestation des formes plastiques et des thèmes de l’intime, l’Œuvre ne se cantonne pas strictement aux attendus de la photobiographie. Car si le territoire photographique de Rebekka Deubner coïncide avec son univers immédiat, elle s’attache pourtant à repousser l’horizon sémantique de son histoire personnelle vers une exploration plus large des notions d’intimité et de subjectivité.

Ici, le récit introspectif qui sous-tend la mise en œuvre ne s’impose pas comme grille de lecture péremptoire. Il cède au contraire volontiers le pas à des topiques élémentaires. Le travail procède d’ensembles décidés par affinités de motifs génériques : la lune dans ses différentes phases, l’eau, le feu, les cavités naturelles ou encore les fleurs… ; et l’événement autobiographique inaugural de la prise de vue se trouve assourdi, comme disséminé dans la récurrence des signifiants.

La pratique de désublimation de l’image que Rebekka Deubner met en œuvre traduit en définitive une urgence, celle de la conservation des souvenirs. Et ce, quitte à ce que la photographie affiche quelquefois la qualité d’une image vernaculaire, littéralement saisie au vol – comme ce cliché trop sombre au grain piqué de la porte du caveau familial (ce n’est pas la porte, c’est vraiment l’intérieur de la tombe familiale), révélée sous le morne bleuissement d’un flash. Cette photo dont la visée oblique laisse imperceptiblement percevoir la violence d’avoir à garder, dans ce contexte, l’œil derrière l’objectif.

Rebekka Deubner sait délaisser la technique et le sens au profit de l’indicible. Il y a dans son travail une profusion d’imageries qui explorent ainsi les limites du présentables en faisant état du transitoire et de la décomposition. Comme ces amas d’algues pris plein cadre, de nuit, venant joncher une plage au Japon à quelques kilomètres de Fukushima – leur cueillette a cessé par peur des radiations et le goémon s’amoncelle maintenant, se putréfie, grouillant des cloportes qui s’en régalent.

Une série en particulier manifeste le processus entropique : celle de ces bouquets dont Rebekka Deubner consigne l’éclatante profusion puis la lente décrépitude, chacun de ses clichés accusant davantage la vanité, soulignant l’éphémère de l’instant photographique. Les fleurs sont celle d’une tombe, la tombe celle de sa mère. Floraison et dépérissement indexent la perte incommensurable. Sur certaines images, quelques tiges vertes surgissent des monceaux de compositions fanées. Ou bien le cadre, plus large, laisse s’immiscer en arrière-plan des frondaisons, un tronc robuste – la végétation vivace du cimetière. C’est à la fois Eros et Thanatos. L’écriture de Rebekka Deubner ne pétrifie pas les oppositions, elle cherche au contraire cet écart par lequel se dégager des dialectiques duelles et des valeurs statiques. Dans son travail la limite cède à la circularité pour ouvrir une voie hors des oppositions réglées, dans un mouvement infini où la mort, l’éparpillement de la forme ne fait qu’étape.

-

« All paths connect at some point or another », exposition collective, The Fulcrum Press, Los Angeles1/5

-

« Squid Milk », Centre culturel tchèque, Photo Saint Germain, Paris

-

« Solaris - Saturnales », exposition collective, atelier de Julia Borderie et Simon Rafael Zaborski, Paris1/6Solaris - Saturnales collaboration avec Livio Mosca et Olivier Magnier

-

« Le fruit de nos entrailles », Kunstszenen, Copenhague1/4Le fruit de nos entrailles en collaboration avec Ken Sortais

-

« Images et curiosités », exposition collective, Villa Belleville, Paris1/5

-

« Jeune », exposition collective, la galerie du CROUS, Centre d’art contemporain de Nîmes, La Plateforme, festival Sept Off1/4Jeune commissariat d'exposition avec Pauline Hisbacq

-

« Autofictions », exposition collective, Under Construction Gallery1/5

-

« White Trash », Carte blanche avec Point Contemportain, YIA, Bruxelles1/4

-

« des filles, la mer et une grotte », Straat Galerie, La Photographie Marseille, Marseille1/8